雙11十五年 消費市場悄然生變

導讀:又是一年雙11,你身邊過節的氣氛是否夠濃?這個年度標志性的網絡促銷活動,各平臺的商業大戰依然熱絡,不過越來越多消費者的購買欲望似乎趨...

又是一年“雙11”,你身邊“過節”的氣氛是否夠濃?這個年度標志性的網絡促銷活動,各平臺的商業大戰依然熱絡,不過越來越多消費者的購買欲望似乎趨于理智。低調重啟的幾家“雙11晚會”還是有多個相關話題登上熱搜,卻淡化了“雙11”概念,以往熱鬧的各種“戰報”也已經從熱搜榜上消失。

“戰報”從熱搜消失,是一個非常細微的“雙11”觀察視角。盡管各家平臺還是會出爐一些相當宏觀的數據,但對于消費者或者網友的關注而言,具體消費場景的品質、產品的性價比和售后等等,才可能是他們更關注的微觀體驗。

在走過十五個年頭以后,“雙11”正在受到越來越多普通消費者的平視。普華永道發布的《2023年全球消費者洞察調研》顯示,51%的中國消費者正在減少非必需品支出,對必需品人們則傾向選擇更低價的購買途徑。來自國家統計局的數據,2023年上半年,全國居民人均消費支出12739元,扣除價格因素影響實際增長7.6%,消費市場正在緩慢回溫。有專家分析,大眾預期不確定性也讓消費者的理念發生變化,消費行為更趨于理性。消費者還是會下場參與,但可能很多人都不再“瘋狂買買買”,不少人是趁著這一輪優惠買幾樣生活必需品。

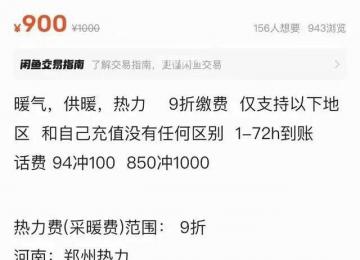

“雙11”在改變和重塑整個社會的消費心理,并且隨著平臺、商家的不斷迭代,商家和消費者也在互相改變。比如“雙11”早已不是消費者一天的扎堆狂歡,而成為促銷周期拉到足夠長的一整套商業鋪陳。但人們對于“雙11”這個過去一年一度的消費熱情,卻因為幾乎每月例行的各種大尺度促銷而客觀上回歸冷靜。“雙11”能否實現“年度最低價”可能并不為消費心理所看重,只要是在近期價格的低點就已經符合很多人的預期。

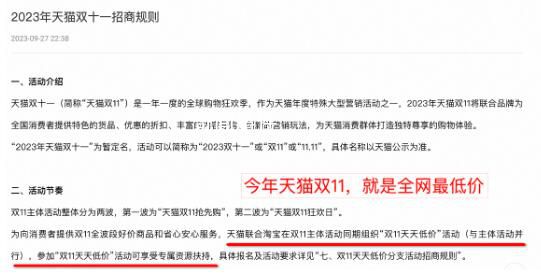

這么說來,一些平臺主打的所謂“全網最低價”的營銷噱頭,以及頭部帶貨主播因此與某平臺的撕扯,其實除了“賺個吆喝”,對消費者的直接影響已經不那么明顯。何況,“全網最低價”的說法本身,也是對包括《廣告法》在內多部約束性規范的極限擦邊。“雙11”大促前,已經有多地明確禁止使用“全網”“全年”最低價等涉及最高級的一系列絕對化用語,不過,執法監管對于相關情況的介入可能還需要更即時、更有效率。

從監管側的視角去看,“雙11”語境中的公共監管與執法督促也正在成為中國社會治理的一種常態,消費主題的商家活動,開始被賦予了年度傳統節日一般的執法關注。今年“雙11”,市場監管總局向電商平臺企業發出《“雙十一”網絡集中促銷合規提示》,包括落實主體責任、規范促銷行為與直播帶貨、嚴禁“二選一”在內的九方面“提示”。這也從一個側面說明,當互聯網經濟對社會的影響越來越大,相應的監管也已經跟上腳步,執法更頻繁也更有針對性。

當然,即便如此,新一年的“雙11”,還是出現了新的問題。比如目前看來依然亂象橫生的直播、各種拙劣劇本的溫情戲碼、各種夸張低價的揮淚回饋,還有新興平臺、傳播介質的“天天雙11”等,對于消費者而言,一方面在消磨年度消費狂歡的基本盤,另一方面也對監管提出了更高的要求。

“雙11”的十五年,從平臺到商家,從監管到消費者,各方在自我迭代的同時,也在影響并塑造著互聯網生態。每一年“雙11”,似乎都在告訴我們:一切才剛剛開始,一切又都已經天翻地覆。

上一篇:向“新”而行折射中國經濟新活力

下一篇:最后一頁

-

雙11十五年 消費市場悄然生變2023-11-15 17:27:33又是一年雙11,你身邊過節的氣氛是否夠濃?這個年度標志性的網絡促銷活動,各平臺的商業大戰依然熱絡,不過越來越多消費者的購買欲望似乎趨

雙11十五年 消費市場悄然生變2023-11-15 17:27:33又是一年雙11,你身邊過節的氣氛是否夠濃?這個年度標志性的網絡促銷活動,各平臺的商業大戰依然熱絡,不過越來越多消費者的購買欲望似乎趨 -

向“新”而行折射中國經濟新活力2023-11-15 17:24:53記者從國家郵政局了解到,今年快遞業務旺季從11月1日開始,到2024年春節前夕結束,時長102天。國家郵政局11月12日發布數據,11月1日—11日

向“新”而行折射中國經濟新活力2023-11-15 17:24:53記者從國家郵政局了解到,今年快遞業務旺季從11月1日開始,到2024年春節前夕結束,時長102天。國家郵政局11月12日發布數據,11月1日—11日 -

女子買500根棉簽發現少100根被退1元2023-11-15 17:21:32據中國網看點最新報道,11月12日,江西吉安。一女子花2 1元網購了500根的棉簽,收到后閑來無事就用涂鴉筆標記編號數了一下,發現整整少了10

女子買500根棉簽發現少100根被退1元2023-11-15 17:21:32據中國網看點最新報道,11月12日,江西吉安。一女子花2 1元網購了500根的棉簽,收到后閑來無事就用涂鴉筆標記編號數了一下,發現整整少了10 -

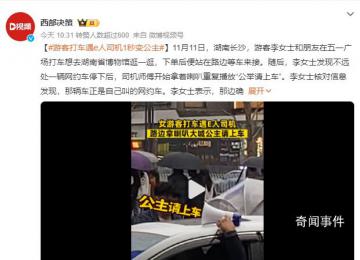

國企領導別車逼停游客 官方通報2023-11-15 17:18:10鳳凰融媒11月15日消息,鳳凰縣聯合調查組通報,經調查,中型普通客車駕駛人駕駛機動車未按道路禁令標志指示通行,其行為違反相關規定。國有

國企領導別車逼停游客 官方通報2023-11-15 17:18:10鳳凰融媒11月15日消息,鳳凰縣聯合調查組通報,經調查,中型普通客車駕駛人駕駛機動車未按道路禁令標志指示通行,其行為違反相關規定。國有 -

媒體:王自如讓全網打工人自愧不如2023-11-15 17:14:32王自如最近出圈了。關于這段采訪及他的言論,已在全網反復播放:我沒有看過格力給我的工資條能不能給我一間離你比較近的辦公室,我要隨時向

媒體:王自如讓全網打工人自愧不如2023-11-15 17:14:32王自如最近出圈了。關于這段采訪及他的言論,已在全網反復播放:我沒有看過格力給我的工資條能不能給我一間離你比較近的辦公室,我要隨時向 -

癌癥發病年輕化?國家癌癥中心回應2023-11-15 17:12:38今日,國家衛生健康委舉行發布會,介紹健康中國行動——心腦血管疾病防治行動和癌癥防治行動實施方案(2023-2030年),并回答記者提問。會上

癌癥發病年輕化?國家癌癥中心回應2023-11-15 17:12:38今日,國家衛生健康委舉行發布會,介紹健康中國行動——心腦血管疾病防治行動和癌癥防治行動實施方案(2023-2030年),并回答記者提問。會上 -

媒體:短劇利用人性下墜的力量賺錢2023-11-15 17:10:47短劇的風又吹回來了。幾乎是一年一次。今年,花42塊錢就能擁有電子女友,與6位美女上演不同劇情的愛戀,游戲帶火的短劇風越吹越猛。不僅宅

媒體:短劇利用人性下墜的力量賺錢2023-11-15 17:10:47短劇的風又吹回來了。幾乎是一年一次。今年,花42塊錢就能擁有電子女友,與6位美女上演不同劇情的愛戀,游戲帶火的短劇風越吹越猛。不僅宅 -

鴨綠江邊不停冒泡泡?地震局回應2023-11-15 17:09:021月14日,遼寧丹東。一位網友發視頻稱志愿軍公園附近鴨綠江邊,水里不停冒泡泡。丹東地震局工作人員表示,這種情況之前也有老百姓報過。經

鴨綠江邊不停冒泡泡?地震局回應2023-11-15 17:09:021月14日,遼寧丹東。一位網友發視頻稱志愿軍公園附近鴨綠江邊,水里不停冒泡泡。丹東地震局工作人員表示,這種情況之前也有老百姓報過。經 -

吉林浮橋案再審:依然指控修橋者有罪2023-11-15 17:06:28今年7月,吉林洮南浮橋案引發廣泛關注。11月13日,封面新聞記者從一名參與庭審人員處了解到,當日上午9時,白城市中級人民法院開庭再審此案

吉林浮橋案再審:依然指控修橋者有罪2023-11-15 17:06:28今年7月,吉林洮南浮橋案引發廣泛關注。11月13日,封面新聞記者從一名參與庭審人員處了解到,當日上午9時,白城市中級人民法院開庭再審此案 -

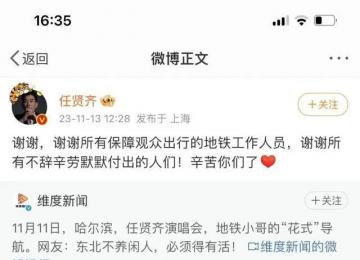

男子詐騙表姑 被舉報后跳樓求原諒2023-11-15 17:03:05男子自導自演演唱會門票詐騙戲碼,騙了包括其表姑在內的多人共5萬余元,得知其表姑報警竟上演跳樓戲碼。近日,上海市公安局寶山分局通河新

男子詐騙表姑 被舉報后跳樓求原諒2023-11-15 17:03:05男子自導自演演唱會門票詐騙戲碼,騙了包括其表姑在內的多人共5萬余元,得知其表姑報警竟上演跳樓戲碼。近日,上海市公安局寶山分局通河新