吃一碗方便面32天才能解毒?

導讀:前不久,上海市疾病預防控制中心通過微信公眾號上海疾控發布了一篇《打破對方便面添加劑的偏見》,指出方便面有一定的營養價值方便面中的食...

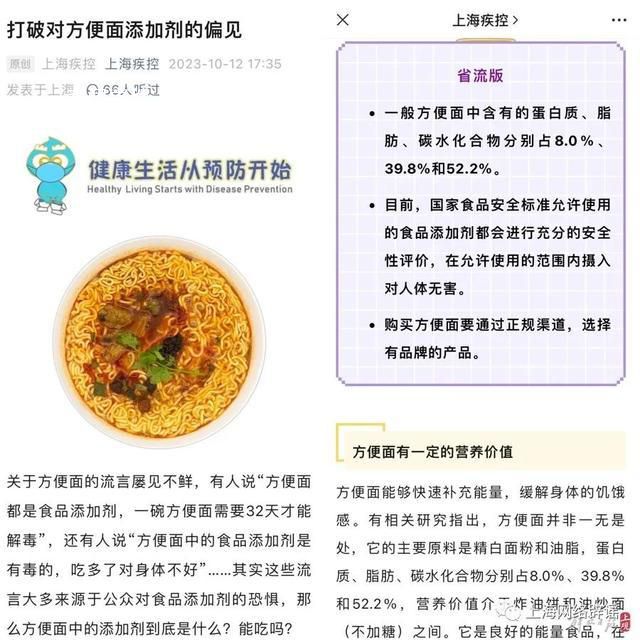

前不久,上海市疾病預防控制中心通過微信公眾號“上海疾控”發布了一篇《打破對方便面添加劑的偏見》,指出“方便面有一定的營養價值”“方便面中的食品添加劑自有用處且安全可食”。有粉絲向上海辟謠平臺提問:能相信嗎?

事實上,經常有粉絲詢問食品添加劑的安全性,因為社交平臺有不少自媒體圍繞食品添加劑做文章,動輒給出“**食品含有添加劑,所以不安全”的結論。

到底該如何看待食品添加劑?

食品添加劑≠非法添加物

“這七種食物的添加劑竟如此之多”“一個面包竟然多達幾十種添加劑”“超市牛奶是添加劑的重災區”……在短視頻平臺,以“添加劑”為關鍵詞搜索,可以得到大量聳人聽聞的內容,雖然主角不同,但主題一致:相關食品因為含有添加劑,所以不安全、不能吃。

這是真的嗎?

“上海疾控”等權威機構和專業人士為方便面發聲,正是希望公眾能正確看待食品添加劑。

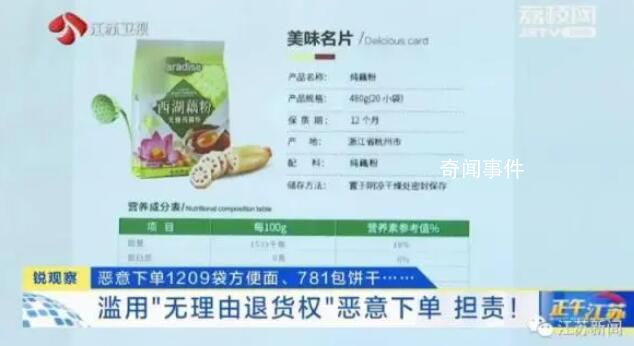

相關文章指出,網傳“方便面都是食品添加劑,一碗方便面需要32天才能解毒”“方便面中的食品添加劑是有毒的,吃多了對身體不好”等流言都不靠譜,它們大多源自公眾對食品添加劑的恐懼。

可是,方便面中的食品添加劑與很多人想的不一樣:方便面的面餅和蔬菜包經過脫水處理后,無須使用防腐劑;其他的食品添加劑也各有作用,包括改善口感、改善湯底顏色等。總之,在正規渠道購買正規品牌的方便面,食品安全是有保障的。至于不能多吃方便面,不是因為含有食品添加劑,而是因為它屬于高油高脂高鹽食品,有營養,但營養不全面,過多食用會引發其他健康問題。

“營養不全面”與“不安全”“有毒”顯然是完全不同的概念。但在網帖和短視頻中,很多自媒體動輒給出“含有食品添加劑就有毒”的結論。

對此,權威機構與專業人士反復提醒,無須“談食品添加劑色變”,“食品添加劑≠非法添加物”。

上海辟謠平臺溯源發現,很多消費者擔心食品添加劑,與早些年的“三聚氰胺奶粉”“瘦肉精豬肉”“蘇丹紅雞蛋”等食品安全事件有關;近段時間,“假雞蛋”“假面粉”等視頻,又加深了公眾對食品添加劑的懷疑。

然而,三聚氰胺、“瘦肉精”、蘇丹紅都不允許添加進食品,是典型的非法添加物,;“假雞蛋”“假面粉”等視頻,則是自媒體為了博眼球、騙流量的操作,將正常的生產過程與所謂“實驗”剪輯嫁接在一起,弄虛作假、危言聳聽(詳細報道可參閱《市場上出現了人造雞蛋,而且成本只要1角錢?》)。可見,以上食品安全話題與食品添加劑沒有關系。

事實上,《食品安全國家標準—食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)不僅明確了可以食品添加劑種類,而且對它們的最大使用量、最大殘留量等都有明確規定。按照標準合理使用食品添加劑,相關食品是安全的。

食品添加劑累計起來會中毒嗎?

也有網民問,單一食品中的食品添加劑符合標準,但長期食用多種含有食品添加劑的食物,里面的食品添加劑累計起來,是不是就有風險了呢?——這也恰恰是自媒體偏愛的話題,往往將不同食品的添加劑羅列出來,然后得到“長期大量食用會中毒”的結論。

這也是錯誤的。

民非組織、科普機構科信食品與健康信息交流中心主任鐘凱指出,“長期大量”是外行話,相關機構在評估食品添加劑的安全性時,會充分考慮“終生、每天、大量攝入”的極端情況,因此網傳所謂“長期大量攝入有害健康”的情況幾乎不可能出現。而且,國家標準在規定食品添加劑的使用范圍、使用量時也是“算總賬”,已經將公眾所擔心的“疊加效應”涵蓋在內。

某食品企業品控專家柳曉惠一直與各種食品生產企業和國家標準打交道,覺得外界對食品添加劑有很大的誤解,“食品添加劑是食品工業重要組成部分,古往今來、國內國外,都認可食品添加劑的作用。”

她講了一個幾乎所有食品安全專家都會使用的食品添加劑案例:鹵水點豆腐。如果沒有“鹵水”這一食品添加劑,就不可能有豆腐這一產品。然而,鹵水的成份包括氯化鎂、硫酸鈣、氯化鈣、氯化鈉等,是人工合成添加劑。可是,正常生產的豆腐不都是安全的嗎?并沒有人因為豆腐使用了鹵水而拒絕它。

在柳曉惠看來,“壞”的不是食品添加劑,而是超范圍和超限量使用食品添加劑的不法商家,“消費者不能因此冤枉食品添加劑,被所謂的‘科技與狠活’所誤導。”

國外不允許用的添加劑,國內在使用?

在互聯網所謂“科普博主”的言論中,“中國的食品添加劑管理比國外松”“國外不允許食用的添加劑,國內卻在使用”等是常見的結論,有時還會使用多種產品的照片以及國內外標準資料。

中國工程院院士、中國食品科學技術學會理事長孫寶國通過公開演講的方式,駁斥以上言論。

孫寶國指出,國際上已經批準了1.5萬多種食品添加劑,但我國標準允許使用的只有2300多種食品添加劑,遠少于發達國家允許使用的數量。

要知道,我國對允許進入使用名錄的添加劑非常謹慎,只有在某種食品添加劑經國際上兩個以上發達國家已經使用了一段時間后,相關部門才會啟動我國的食品添加劑風險評估程序,通過評估后再進入允許使用名錄。

需要注意的是,雖然國際公認的食品添加劑有1.5萬余種,但各國允許使用的食品添加劑的品種和限量有差異,每一個國家的食品都要符合本國的規定。因此,僅從種類有差異就得出“管理嚴格程度不一”的結論并不嚴謹。

此外,部分消費者覺得國內食品添加劑用得比較多,依據是食品的配料表中標注了很多食品添加劑。這也是誤解。

孫寶國指出,不同國家和地區對產品包裝的要求不一樣。我國明確要求預包裝食品須明示原料,但國外部分國家和地區不要求標注食品添加劑,從而讓部分消費者誤以為有些產品在國內使用了食品添加劑而國外沒有食品添加劑。

“0添加”“0防腐劑”更安全?

針對公眾對食品添加劑的擔憂,目前市場上出現了部分打出“0添加”“0防腐劑”的食品。

復旦大學公共衛生學院營養與食品衛生教研室教授厲曙光認為,這種宣傳不值得推廣,“這是將食品添加劑與食品安全對立起來,利用消費者對食品添加劑誤解來營銷,反而會強化‘食品添加劑有害’的錯誤認知,不利于食品行業的良性發展。”

那么,有什么方式能幫助公眾更好地選擇食品呢?

柳曉惠覺得,“清潔標簽”或許更科學,“‘清潔標簽’不是某種標準,而是一種生產理念——不排斥使用食品添加劑,但遵循‘非必要不添加’的原則。”在歐美地區,“清潔標簽”已經有10多年的發展,被越來越多的消費者和生產企業所認可,強調合理地使用食品添加劑、研發“少添加”的生產方式。

目前,國內推出“清潔標簽”產品的企業同樣日漸增多,包括柳曉惠所在的企業就根據國家標準制定了企業內部的“清潔標簽”標準,應用在選品和銷售中,“在我們銷售的飲品中,如果帶有‘清潔標簽’,意味著該產品沒有使用人工色素、人工香精、防腐劑、增稠劑、合成甜味劑和乳化劑。”

從生產的角度看,很多產品通過對應的工藝,確實有機會實現“無添加”。比如,罐類類食品使用高溫殺菌工藝,能減少防腐劑使用。再比如,在市場上銷售的彩色饅頭中,既可以使用食品著色劑,也可以根據“清潔標簽”的理念來優化配方,用南瓜粉、菠菜汁等天然色素著色,實現“非必要不添加”。

但是,也有些食品必須使用食品添加劑。同樣以飲料為例,碳酸飲料中的二氧化碳不僅能保證產品口感,也能發揮防腐作用。所以,“清潔標簽”不同于“0添加”“0防腐劑”,而是倡導合理使用食品添加劑。

“妖魔化食品添加劑”怎么破?

不論是食品安全專家還是從業者,都發現破除“妖魔化食品添加劑”的難度不小——往往剛剛澄清,又有自媒體編造了新謠言誤導公眾。還有不少自媒體用“營養師”“食品安全倡導者”等無法驗證的身份或頭銜發布不準確言論,部分網友未加辨別,信以為真。

“公眾對食品安全有一些負面記憶和負面情緒,對科普容易激發抵觸心理,你跟他講食品添加劑不是那么壞,他有抵觸。” 中國工程院院士、國家食品安全風險評估中心研究員陳君石直言,破除固化思維不容易,有必要提供高質量的食品安全科普材料和方式,把食品安全方面的“科學共識”向“社會共識”轉化。

對此,保障知情權很重要。有粉絲給上海辟謠平臺留言:“擔心的不是使用食品添加劑,而是濫用食品添加劑或非法添加,希望能明明白白消費。”

“這個問題應當由權威機構和相關企業共同努力,為消費者提供看得到的服務。”消費者鞠女士是現制茶飲愛好者,注意到最近有現制茶飲品牌公開了所有在售產品的配方原料、原料溯源情況和營養成分報告。線上點單時,消費者可以直接查看某款茶飲用了哪些原料、是否含有添加劑等信息。

她很贊成這一做法,“經常能看到‘奶茶添加劑多’‘沒營養’等說法,現在企業公布配方和檢測報告,既能讓消費者在選購時參考,也意味著公眾和監管部門監督時有據可查,這是保障消費者知情權的舉措,應當提倡。”

柳曉惠也認為,有必要多形式、多渠道地幫助消費者認識、讀懂和理解食品添加劑。在推出“清潔標簽”時,她所在的企業還上線了一款微信小程序“查查添加劑”,消費者拍攝食品配料表后,小程序自動識別配料表中有哪些成分是食品添加劑、具有何種作用等。從后臺數據看,消費者“拍一拍”的熱情不低,“說明市場對“明明白白消費’的需求很大,企業能做的還有很多。”

上一篇:阿里內部發文:目前馬云一股未賣

下一篇:最后一頁

-

吃一碗方便面32天才能解毒?2023-11-23 11:58:05前不久,上海市疾病預防控制中心通過微信公眾號上海疾控發布了一篇《打破對方便面添加劑的偏見》,指出方便面有一定的營養價值方便面中的食

吃一碗方便面32天才能解毒?2023-11-23 11:58:05前不久,上海市疾病預防控制中心通過微信公眾號上海疾控發布了一篇《打破對方便面添加劑的偏見》,指出方便面有一定的營養價值方便面中的食 -

阿里內部發文:目前馬云一股未賣2023-11-23 11:56:53針對近日有傳言馬云拋售巨額阿里股票,阿里巴巴集團合伙人、首席人才官蔣芳22日在阿里巴巴內網發帖稱,馬云一股都沒有出售,董事長蔡崇信也

阿里內部發文:目前馬云一股未賣2023-11-23 11:56:53針對近日有傳言馬云拋售巨額阿里股票,阿里巴巴集團合伙人、首席人才官蔣芳22日在阿里巴巴內網發帖稱,馬云一股都沒有出售,董事長蔡崇信也 -

女子陷“新型保險”騙局被騙81萬2023-11-23 11:53:40近期,一種新型的百萬醫療保險詐騙讓不少人上當受騙,今年九月,山東菏澤的李女士就一不小心中了招。李女士被冒充保險客服的詐騙人員,利用

女子陷“新型保險”騙局被騙81萬2023-11-23 11:53:40近期,一種新型的百萬醫療保險詐騙讓不少人上當受騙,今年九月,山東菏澤的李女士就一不小心中了招。李女士被冒充保險客服的詐騙人員,利用 -

體育由副科變主科?教育部回應2023-11-23 11:52:14近日,教育部網站就關于把體育學科由副科變主科,免費發放小學體育課本的建議作出答復。針對把體育學科由副科教學變為主科教學的建議,教育

體育由副科變主科?教育部回應2023-11-23 11:52:14近日,教育部網站就關于把體育學科由副科變主科,免費發放小學體育課本的建議作出答復。針對把體育學科由副科教學變為主科教學的建議,教育 -

最強寒潮發貨 多地將迎蹦極式降溫2023-11-23 11:51:02羽絨服翻出、秋褲加厚、暖氣開足……各位準備好迎接入冬來最強寒潮了嗎?小雪節氣第一天,寒潮發貨,先收貨的黑龍江漠河今晨氣溫直降20℃,

最強寒潮發貨 多地將迎蹦極式降溫2023-11-23 11:51:02羽絨服翻出、秋褲加厚、暖氣開足……各位準備好迎接入冬來最強寒潮了嗎?小雪節氣第一天,寒潮發貨,先收貨的黑龍江漠河今晨氣溫直降20℃, -

男生遭同學用螃蟹夾下體?警方回應2023-11-23 11:49:0511月22日,太原市公安局萬柏林分局發布警情通報:11月19日8時許,我局接群眾報警稱:其弟劉某在山西某學校被梁某某糾集多名同校學生毆打、

男生遭同學用螃蟹夾下體?警方回應2023-11-23 11:49:0511月22日,太原市公安局萬柏林分局發布警情通報:11月19日8時許,我局接群眾報警稱:其弟劉某在山西某學校被梁某某糾集多名同校學生毆打、 -

斗魚涉賭直播間年流水1.77億 案件正在進一步偵辦中2023-11-23 11:47:0511月21日晚,斗魚公司發布公告稱,公司CEO陳少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。此前報道2023年11月22日成都都江堰市公安局發布警方

斗魚涉賭直播間年流水1.77億 案件正在進一步偵辦中2023-11-23 11:47:0511月21日晚,斗魚公司發布公告稱,公司CEO陳少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。此前報道2023年11月22日成都都江堰市公安局發布警方 -

村民家被立緬北電詐人員之家牌子 引發關注和熱議2023-11-23 11:45:5520日,四川瀘州,一村民家前出現一塊前方緬北電詐人員之家的牌子,引發關注和熱議。視頻顯示,一村道旁,樹立起一塊牌子,紅底白字寫著前方

村民家被立緬北電詐人員之家牌子 引發關注和熱議2023-11-23 11:45:5520日,四川瀘州,一村民家前出現一塊前方緬北電詐人員之家的牌子,引發關注和熱議。視頻顯示,一村道旁,樹立起一塊牌子,紅底白字寫著前方 -

特斯拉剎車失靈事件當事人被判道歉 引發關注2023-11-23 11:44:17據紅星資本局11月22日消息,特斯拉剎車失靈事件特拉斯勝訴核心成員被判道歉的消息登上微博熱搜,引發關注。據特斯拉方面消息,特斯拉訴上海

特斯拉剎車失靈事件當事人被判道歉 引發關注2023-11-23 11:44:17據紅星資本局11月22日消息,特斯拉剎車失靈事件特拉斯勝訴核心成員被判道歉的消息登上微博熱搜,引發關注。據特斯拉方面消息,特斯拉訴上海 -

官方回應奔馳女辱罵市政工人 公安機關已依法作出處理2023-11-23 11:41:24漳平融媒體微信公號11月22日消息,近日,一段小車車主與施工作業工人發生爭執的視頻在網上傳播,引發網民關注。事發后,福建漳平市城市管理

官方回應奔馳女辱罵市政工人 公安機關已依法作出處理2023-11-23 11:41:24漳平融媒體微信公號11月22日消息,近日,一段小車車主與施工作業工人發生爭執的視頻在網上傳播,引發網民關注。事發后,福建漳平市城市管理