專家建議鼓勵生育刺激消費

導讀:近期海關總署發布的數據顯示,中國出口份額增速同比下降6.4%,連續6個月出現下降,在出口面臨壓力、國內需求不足的背景下,經濟如何發力?中...

近期海關總署發布的數據顯示,中國出口份額增速同比下降6.4%,連續6個月出現下降,在出口面臨壓力、國內需求不足的背景下,經濟如何發力?中國如何從消費大國變成消費強國?中國物價指數,年內已兩度零增長、兩次負增長,低物價會給經濟帶來哪些壓力?如何恢復居民與企業信心?11月19日,中航基金副總經理兼首席投資官鄧海清在《有識》欄目對出口、消費、物價、新房改等熱點話題進行解讀。他認為,政府投資和政府消費對GDP有拉動作用,比如近期增發的1萬億特別國債。

在促進消費、擴大內需方面,他建議促進就業,增加居民收入;鼓勵居民生育二胎、三胎,在買車、買房方面提供稅收優惠,刺激消費;同時完善社會保障體系,降低居民預防性儲蓄比例,穩定房價預期。

鄧海清分析,中國還有巨大的消費潛力可挖掘。中國消費占GDP的比重既低于歐美發達國家,也低于日韓等東亞文化圈國家,同時也低于印度、巴西等發展中國家。隨著居民就業和收入好轉,消費需求重新釋放,中國消費仍有巨大的增長空間。

以下是文字實錄:

1、海關總署公布的數據顯示,10月份中國出口額降至2750億美元,同比下降6.4%,降幅大于9月份的6.2%,連續第六個月下降。出口疲軟意味著今年乃至2024年,都需要依靠國內增長源來維持經濟發展。 在出口面臨較大壓力,國內需求預期不足的背景下,中國經濟如何發力?

鄧海清:中國經濟增長動力來源:一是消費復蘇的拉動作用。中國10月社會消費品零售總額同比增長7.6%,大幅高于9月的5.5%,也好于預期的7%。疫情的“疤痕效應”消失后,居民就業和收入改善。另一方面,中國宏觀經濟調控更注重分配公平和共同富裕,邊際消費傾向高的中低收入群體收入持續增長,消費持續復蘇動力穩健。

二是政府投資和政府消費對GDP的拉動作用。中央政府加杠桿,通過增發1萬億特別國債等方式拉動基建投資和政府消費。

三是高新技術產業投資持續保持高增長,塑造經濟增長新動能。1—10月份,高技術產業投資同比增長11.1%,增速比全部固定資產投資高8.2個百分點。

2、有觀點認為,中國需要一個新的需求來源來取代投資和房地產對經濟的推動作用。最明顯的候選來源是消費者,中國居民消費在GDP中的占比只有37%,相比之下,美國消費者支出在GDP中的占比為68%。顯然,內需將成為未來經濟增長的主要引擎,中國如何從消費大國變成消費強國?

鄧海清:促進消費、擴大內需要從以下角度著手:(1)堅持就業優先,促進就業,增加居民收入;(2)鼓勵二胎、三胎,鼓勵買車、買房,提供稅收優惠,鼓勵消費;(3)增加汽車牌照發放,擴大充電樁等基礎設施建設;(4)加強優質醫療、養老、教育等資源的供給,滿足消費需求;(5)完善社會保障體系,降低居民預防性儲蓄比例;(6)要保持房地產市場平穩發展,穩定房價預期。

3、中國10月份CPI同比下降0.2%,時隔兩個月再現負增長,年內已兩度零增長、兩次負增長。PPI同比下降2.6%,降幅較上月擴大0.1個百分點,結束此前連續三個月收窄進程,為連續第十三個月下降。在低通脹背景下,政策在促消費方面有哪些空間?PPI持續處于通縮狀態,背后有哪些因素?

鄧海清:10月份,工業生產經營活動保持擴張,受國際原油、有色金屬價格波動及上年同期對比基數走高等因素影響,全國PPI環比由漲轉平,同比降幅略有擴大。具體來看:

(1)10月份石油、螺紋鋼等大宗商品價格下跌,拖累PPI走勢;

(2)去年10月PPI環比上漲0.2%,基數較高。

4、中央金融工作會議強調,加快保障性住房等“三大工程”建設,構建房地產發展新模式。前不久,也有媒體報道,14號文推動新一輪“房改”, 房地產市場供求關系發生重大變化的背景下,中國的房地產要怎么走,是否有合適的改革范本?

鄧海清:中央金融工作會議提出,促進金融與房地產良性循環,健全房地產企業主體監管制度和資金監管,完善房地產金融宏觀審慎管理,一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求,因城施策用好政策工具箱,更好支持剛性和改善性住房需求,加快保障性住房等“三大工程”建設,構建房地產發展新模式。

當前中國的房地產和城鎮化政策導向已經與以前有了顯著的不同,不再追求大干快上、遍地開花,而是追求高質量的城鎮化,堅持效率優先,走向“大國大城新城鎮化新政”。現在“大國大城”模式下,房地產和產業集聚高度相關。今年被部分人稱為“新棚改”的城中村改造則選擇在超大特大城市開展,“大國大城”模式下的城鎮化效率更高,超大特大城市的工業化水平與城鎮化水平也更加匹配。

從新加坡等國家的經驗教訓來看,保障性住房和商品房可以并行,前者解決民生普惠的問題,后者解決品質的問題。當保障性住房基本滿足老百姓的居住需求后,商品房的金融化程度上升對經濟的不利影響會顯著減小。

5、在人口老齡化、債務負擔沉重,而且人們預期對經濟增長至關重要的房地產行業不太可能強勁反彈,這一系列壓力下,未來中國經濟增長的潛力主要來自哪里?

鄧海清:中國經濟正處于從高速增長階段向高質量發展階段過渡的過程。在新舊周期交替過程中,舊周期的力量消退較快,新周期的力量還未發展充分,從而對短期經濟增長帶來壓力,但長期來看樂觀因素多,新周期、新動能增強了中國經濟的韌性。具體來看:

(1)中國還有巨大的消費潛力可挖掘。中國消費占GDP的比重既低于歐美發達國家,也低于日韓等東亞文化圈國家,同時也低于印度、巴西等國家。隨著居民就業和收入好轉,消費需求重新釋放,中國消費仍有巨大的增長空間。

(2)人口老齡化與房價并無必然關聯。日本“失落的二十年”給大家造成一個誤解,認為房價的長期決定因素是城鎮化、老齡化。但其他歐美國家的普遍規律表明,人口老齡化加深、城鎮化見頂后房價依然在上漲,而且今年日本房價也在上漲。因此對于房地產行業的未來不必過度悲觀。

(3)中國高新技術產業快速發展。中央金融工作會議提出,把更多金融資源用于促進科技創新、先進制造、綠色發展和中小微企業,大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略,確保國家糧食和能源安全等。做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。隨著新動能的不斷壯大,中國經濟將步入高質量發展階段,經濟發展的韌性和可持續性大大增強。

6、今年1-9月份,民間固定資產投資同比增速降至-0.6%,社會上有一些人認為此輪經濟復蘇動力不足主要是因為企業家信心不足。人們開始發出疑問:企業家為什么不擴大投資,如何恢復企業家信心?

鄧海清:從提振企業家信心角度看:(1)完善對民營經濟的政策支持體系,減稅降費,簡化完善各項審批流程,提高便利性和時效性,持續降低民營企業融資成本,釋放政策穩定預期;(2)倡導競爭中性原則,比如此次中央金融工作會議提出“一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求”。

-

專家建議鼓勵生育刺激消費2023-11-20 16:19:01近期海關總署發布的數據顯示,中國出口份額增速同比下降6 4%,連續6個月出現下降,在出口面臨壓力、國內需求不足的背景下,經濟如何發力?中

專家建議鼓勵生育刺激消費2023-11-20 16:19:01近期海關總署發布的數據顯示,中國出口份額增速同比下降6 4%,連續6個月出現下降,在出口面臨壓力、國內需求不足的背景下,經濟如何發力?中 -

-

烏爾善取關封神所有演員 烏爾善為什么取關這些演員2023-11-20 16:12:41《封神》第一部的導演烏爾善有新動作了,這次他取關了《封神》所有演員,不僅僅是質子團,還有陳坤、黃渤。不少人覺得奇怪,為什么要這樣?

烏爾善取關封神所有演員 烏爾善為什么取關這些演員2023-11-20 16:12:41《封神》第一部的導演烏爾善有新動作了,這次他取關了《封神》所有演員,不僅僅是質子團,還有陳坤、黃渤。不少人覺得奇怪,為什么要這樣? -

警方提醒撿到這樣的卡速銷毀 撿到這種卡速速銷毀2023-11-20 16:12:32近日,多地網友撿到了一種價值300元的電話手表兌換卡。11月17日,北京市公安局官方微信平安北京發文提醒:撿到這種卡速速銷毀!網友撿到的這

警方提醒撿到這樣的卡速銷毀 撿到這種卡速速銷毀2023-11-20 16:12:32近日,多地網友撿到了一種價值300元的電話手表兌換卡。11月17日,北京市公安局官方微信平安北京發文提醒:撿到這種卡速速銷毀!網友撿到的這 -

32個月女童疑注射阿奇霉素后死亡 引發廣泛關注2023-11-20 16:12:22近日,黑龍江省林口縣一名僅32個月大的女童小含(化名)因細菌感染入院,在注射阿奇霉素后次日死亡,引發廣泛關注。11月20日,林口縣衛生健康

32個月女童疑注射阿奇霉素后死亡 引發廣泛關注2023-11-20 16:12:22近日,黑龍江省林口縣一名僅32個月大的女童小含(化名)因細菌感染入院,在注射阿奇霉素后次日死亡,引發廣泛關注。11月20日,林口縣衛生健康 -

張桂梅紀錄片觀看人數暴漲 媒體應該如何理解和報道這一事件呢2023-11-20 16:12:47在這個快速發展的社會中,媒體扮演著越來越重要的角色。它不僅是信息的傳播者,也是公眾輿論的引導者。在眾多的事件中,我們不難發現,媒體

張桂梅紀錄片觀看人數暴漲 媒體應該如何理解和報道這一事件呢2023-11-20 16:12:47在這個快速發展的社會中,媒體扮演著越來越重要的角色。它不僅是信息的傳播者,也是公眾輿論的引導者。在眾多的事件中,我們不難發現,媒體 -

沖鋒衣銷量猛漲 為什么選擇沖鋒衣2023-11-20 16:09:25今年冬天什么衣服最火?不少網友表示:沖鋒衣必須榜上有名!有網友甚至表示:辦公室里都是10人里面有5人在穿 記者留意到無論是線上還是

沖鋒衣銷量猛漲 為什么選擇沖鋒衣2023-11-20 16:09:25今年冬天什么衣服最火?不少網友表示:沖鋒衣必須榜上有名!有網友甚至表示:辦公室里都是10人里面有5人在穿 記者留意到無論是線上還是 -

黃光裕爛攤子未收又推“萬家超市”2023-11-20 16:07:31財聯社消息,受計劃三年開10000家國美超市消息刺激,國美零售(00493 HK)周五(17日)上漲兩分五厘港元,單日漲幅高達80 65%。國美零售于當晚

黃光裕爛攤子未收又推“萬家超市”2023-11-20 16:07:31財聯社消息,受計劃三年開10000家國美超市消息刺激,國美零售(00493 HK)周五(17日)上漲兩分五厘港元,單日漲幅高達80 65%。國美零售于當晚 -

00后送00后錦旗可以有多炸裂 網友:為“666”民警點贊2023-11-20 16:06:54近日,安徽。00后警察顧成牧幫助00后小伙成功追回被騙錢財,小伙為表感謝與姐姐兩人共同送了兩面別致的錦旗。網友:為666民警點贊!

00后送00后錦旗可以有多炸裂 網友:為“666”民警點贊2023-11-20 16:06:54近日,安徽。00后警察顧成牧幫助00后小伙成功追回被騙錢財,小伙為表感謝與姐姐兩人共同送了兩面別致的錦旗。網友:為666民警點贊! -

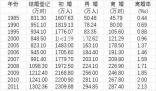

去年中國初婚人數低于1100萬 比上年下降10.6%2023-11-20 16:05:41近年來,我國結婚人數持續減少,初婚年齡在推遲。數據顯示,去年全年依法辦理結婚登記683 5萬對,比上年下降10 6%。結婚登記數據包括初婚人

去年中國初婚人數低于1100萬 比上年下降10.6%2023-11-20 16:05:41近年來,我國結婚人數持續減少,初婚年齡在推遲。數據顯示,去年全年依法辦理結婚登記683 5萬對,比上年下降10 6%。結婚登記數據包括初婚人