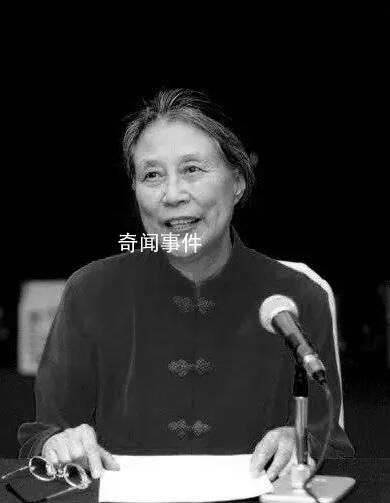

著名藝術(shù)家陳淑光逝世 陳淑光個人資料簡介

導(dǎo)讀:北京畫院微信公眾號10月4日發(fā)布訃告,北京畫院著名藝術(shù)家、一級美術(shù)師、中國美術(shù)家協(xié)會會員、中國老教授協(xié)會會員、新中國培養(yǎng)的第一代女雕...

北京畫院微信公眾號10月4日發(fā)布訃告,北京畫院著名藝術(shù)家、一級美術(shù)師、中國美術(shù)家協(xié)會會員、中國老教授協(xié)會會員、新中國培養(yǎng)的第一代女雕塑家陳淑光女士,因病醫(yī)治無效,于2023年10月3日在北京逝世,享年94歲。

據(jù)介紹,陳淑光1929年生于北京,1952年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院雕塑系,1963年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院雕塑系研究班,是新中國培養(yǎng)的第一位女雕塑家,曾多次參與國家重大雕塑項(xiàng)目,熱愛兒童題材創(chuàng)作。

陳淑光是著名雕塑家張松鶴的夫人。她曾參加天安門廣場人民英雄紀(jì)念碑浮雕創(chuàng)作、毛主席紀(jì)念堂群雕創(chuàng)作,也是人民英雄紀(jì)念碑八組浮雕中唯一一位女性共同作者。

《中國婦女報》曾報道,從《抗日游擊戰(zhàn)爭》浮雕素描初稿的創(chuàng)作繪制到塑造完成,陳淑光協(xié)助時任雕塑組副組長的主創(chuàng)者張松鶴完成了《抗日游擊戰(zhàn)爭》的創(chuàng)作及塑造。

1952年,人民英雄紀(jì)念碑十面浮雕工作啟動,分別是以“虎門銷煙”“金田起義”“武昌起義”“五四運(yùn)動”“五卅運(yùn)動”“八一南昌起義”“抗日游擊戰(zhàn)爭”“勝利渡長江”為主題的八面矩形浮雕,以及“勝利渡長江”旁邊“支援前線”“歡迎中國人民解放軍”兩面裝飾性浮雕。八組浮雕的落成,是雕塑家、畫家、史學(xué)家、建筑家及廣大石刻藝人共同努力的成果。

“背著地雷的女戰(zhàn)士、送兒子上戰(zhàn)場的白發(fā)老母親、向前沖的游擊戰(zhàn)士、農(nóng)民老漢等人物形象,我都參與了創(chuàng)作。”陳淑光回憶,當(dāng)年的建設(shè)過程非常嚴(yán)謹(jǐn),為了更好地創(chuàng)作,她和一批年輕人專門到北京門頭溝農(nóng)村體驗(yàn)生活,搜集工農(nóng)兵形象,《抗日游擊戰(zhàn)爭》中農(nóng)民老漢等形象的創(chuàng)作靈感均來源于此。有著豐富戰(zhàn)爭經(jīng)歷的張松鶴仍然專門到部隊(duì)學(xué)習(xí)體驗(yàn)生活,以便更準(zhǔn)確地把握戰(zhàn)士形象。

八組浮雕的題材和內(nèi)容,最初提出十幾個主題設(shè)計(jì)方案,向各界領(lǐng)導(dǎo)及群眾廣泛征求意見,經(jīng)過史學(xué)家、畫家、雕刻家、建筑家等反復(fù)探討研究,并組織學(xué)習(xí)、訪問、社會調(diào)查等一系列工作,最終明確了題材、構(gòu)圖,確定了如今作品的風(fēng)格,即浮雕人物比例適當(dāng),場面宏偉、生動、活潑,表現(xiàn)內(nèi)容深刻。

浮雕《抗日游擊戰(zhàn)爭》刻畫了抗日戰(zhàn)爭時期敵后游擊戰(zhàn)的場面。陳淑光回憶,《抗日游擊戰(zhàn)爭》的創(chuàng)作也是廣泛討論、反復(fù)修改完善的。當(dāng)時遇到過一次熱烈的討論,主要圍繞浮雕上是否應(yīng)呈現(xiàn)典型環(huán)境。有過從軍經(jīng)歷、參加過華南抗日游擊隊(duì)的張松鶴在雕塑中加入了青松、高粱、山等形象,以更生動地表現(xiàn)游擊環(huán)境。有的同志卻認(rèn)為繪畫性太強(qiáng),應(yīng)突出主體人物。經(jīng)反復(fù)討論,張松鶴堅(jiān)持自己觀點(diǎn),最后還是沿用這一創(chuàng)作方法。事實(shí)證明,這樣的創(chuàng)作不僅得到群眾的認(rèn)可,也對新中國雕塑藝術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。

在陳淑光心中,人民英雄紀(jì)念碑不僅是個人成長的重要起點(diǎn),更是新中國的精神地標(biāo)。她希望大家能保護(hù)好這座歷史豐碑,傳承好它所承載的精神。

-

著名藝術(shù)家陳淑光逝世 陳淑光個人資料簡介2023-10-05 20:16:47北京畫院微信公眾號10月4日發(fā)布訃告,北京畫院著名藝術(shù)家、一級美術(shù)師、中國美術(shù)家協(xié)會會員、中國老教授協(xié)會會員、新中國培養(yǎng)的第一代女雕

著名藝術(shù)家陳淑光逝世 陳淑光個人資料簡介2023-10-05 20:16:47北京畫院微信公眾號10月4日發(fā)布訃告,北京畫院著名藝術(shù)家、一級美術(shù)師、中國美術(shù)家協(xié)會會員、中國老教授協(xié)會會員、新中國培養(yǎng)的第一代女雕 -

反向預(yù)判的聰明人還堵在景區(qū) 再一次預(yù)判了別人的預(yù)判2023-10-05 20:14:18據(jù)海客新聞官方微博,10月4日,中秋國慶假期進(jìn)入第6天,多地陸續(xù)迎來返程高峰。實(shí)拍全國各地高速路況,紅色車燈連成線,車隊(duì)龜速行駛堵成長

反向預(yù)判的聰明人還堵在景區(qū) 再一次預(yù)判了別人的預(yù)判2023-10-05 20:14:18據(jù)海客新聞官方微博,10月4日,中秋國慶假期進(jìn)入第6天,多地陸續(xù)迎來返程高峰。實(shí)拍全國各地高速路況,紅色車燈連成線,車隊(duì)龜速行駛堵成長 -

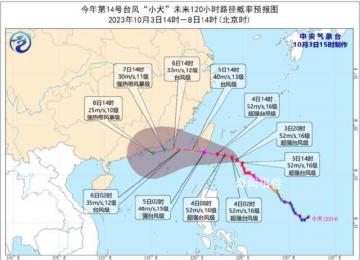

受臺風(fēng)影響廣東多個景區(qū)暫時關(guān)閉 中心附近最大風(fēng)力13級2023-10-05 20:12:53據(jù)廣東省氣象局消息,今年第14號臺風(fēng)小犬于5日8時許在臺灣省屏東縣鵝鑾鼻登陸后,繼續(xù)向偏西方向移動,預(yù)計(jì)當(dāng)日傍晚前后進(jìn)入南海東北部,之

受臺風(fēng)影響廣東多個景區(qū)暫時關(guān)閉 中心附近最大風(fēng)力13級2023-10-05 20:12:53據(jù)廣東省氣象局消息,今年第14號臺風(fēng)小犬于5日8時許在臺灣省屏東縣鵝鑾鼻登陸后,繼續(xù)向偏西方向移動,預(yù)計(jì)當(dāng)日傍晚前后進(jìn)入南海東北部,之 -

男子取車發(fā)現(xiàn)停車費(fèi)高達(dá)14萬 車輛停放時長7168天2023-10-05 20:11:47日前,網(wǎng)友上傳視頻顯示,他的車輛在通過停車口出口閘機(jī)時,收費(fèi)屏上顯示,他的車輛停放時長7168天,收費(fèi)143364元。車主驚呼,"他的車放這

男子取車發(fā)現(xiàn)停車費(fèi)高達(dá)14萬 車輛停放時長7168天2023-10-05 20:11:47日前,網(wǎng)友上傳視頻顯示,他的車輛在通過停車口出口閘機(jī)時,收費(fèi)屏上顯示,他的車輛停放時長7168天,收費(fèi)143364元。車主驚呼,"他的車放這 -

女子住酒店連續(xù)3間房發(fā)現(xiàn)攝像頭 酒店稱是住客自行安裝2023-10-05 20:10:1410月3日,一則驚人的新聞在網(wǎng)絡(luò)上引起了廣泛的關(guān)注和討論。一名女子在網(wǎng)上爆料稱,她與家人在江蘇連云港贛榆區(qū)的某家酒店入住時,意外發(fā)現(xiàn)

女子住酒店連續(xù)3間房發(fā)現(xiàn)攝像頭 酒店稱是住客自行安裝2023-10-05 20:10:1410月3日,一則驚人的新聞在網(wǎng)絡(luò)上引起了廣泛的關(guān)注和討論。一名女子在網(wǎng)上爆料稱,她與家人在江蘇連云港贛榆區(qū)的某家酒店入住時,意外發(fā)現(xiàn) -

黃金價格創(chuàng)新高后大幅跳水 黃金為何突然大跌2023-10-05 20:09:03近期,港股黃金概念股走勢持續(xù)頹靡,近7個交易日內(nèi),黃金概念指數(shù)出現(xiàn)6個陰跌。截至10月4日,相關(guān)概念股繼續(xù)下挫,靈寶黃金(03330 HK)跌1 6

黃金價格創(chuàng)新高后大幅跳水 黃金為何突然大跌2023-10-05 20:09:03近期,港股黃金概念股走勢持續(xù)頹靡,近7個交易日內(nèi),黃金概念指數(shù)出現(xiàn)6個陰跌。截至10月4日,相關(guān)概念股繼續(xù)下挫,靈寶黃金(03330 HK)跌1 6 -

本月工資或?qū)⒍鄡晒P錢 假期加班的小伙伴們注意啦2023-10-05 20:07:25假期加班的小伙伴們注意啦!本月你的工資或?qū)⒍鄡晒P錢!一、假期加班費(fèi)‍中秋節(jié)9月29日、國慶節(jié)10月1日至3日為法定節(jié)假日,如果這幾天單位

本月工資或?qū)⒍鄡晒P錢 假期加班的小伙伴們注意啦2023-10-05 20:07:25假期加班的小伙伴們注意啦!本月你的工資或?qū)⒍鄡晒P錢!一、假期加班費(fèi)‍中秋節(jié)9月29日、國慶節(jié)10月1日至3日為法定節(jié)假日,如果這幾天單位 -

近3600萬輛返程車同時在路上 假期高速公路累計(jì)流量突破4億2023-10-05 20:06:23據(jù)央視消息,10月5日國慶假期已經(jīng)進(jìn)入第七天,假期的進(jìn)度條已經(jīng)余額不多,不少游客正抓住假期的尾巴享受最后的休閑時光。截至目前,假期高

近3600萬輛返程車同時在路上 假期高速公路累計(jì)流量突破4億2023-10-05 20:06:23據(jù)央視消息,10月5日國慶假期已經(jīng)進(jìn)入第七天,假期的進(jìn)度條已經(jīng)余額不多,不少游客正抓住假期的尾巴享受最后的休閑時光。截至目前,假期高 -

泰警方對槍擊案嫌犯提出5項(xiàng)指控 事件造成2人死亡2023-10-05 16:57:23當(dāng)?shù)貢r間10月3日,泰國外交部新聞司發(fā)言人坎查娜表示,曼谷市中心暹羅百麗宮購物中心槍擊事件造成2人死亡、5人受傷,當(dāng)天17時10分左右,警

泰警方對槍擊案嫌犯提出5項(xiàng)指控 事件造成2人死亡2023-10-05 16:57:23當(dāng)?shù)貢r間10月3日,泰國外交部新聞司發(fā)言人坎查娜表示,曼谷市中心暹羅百麗宮購物中心槍擊事件造成2人死亡、5人受傷,當(dāng)天17時10分左右,警 -

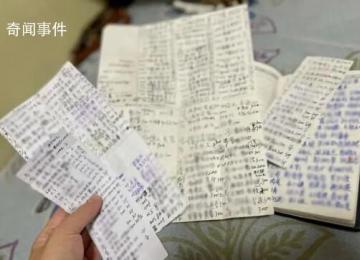

迷笛盜竊事件或受短視頻誤導(dǎo) 有人直播曾釋放現(xiàn)場帳篷沒人要的信息2023-10-05 16:54:30據(jù)奇聞事件報道,10月3日,在河南南陽舉辦的迷笛音樂節(jié)結(jié)束次日,大量樂迷反映現(xiàn)場和露營區(qū)不少財物被盜。對此,有網(wǎng)友指出,在音樂節(jié)期間

迷笛盜竊事件或受短視頻誤導(dǎo) 有人直播曾釋放現(xiàn)場帳篷沒人要的信息2023-10-05 16:54:30據(jù)奇聞事件報道,10月3日,在河南南陽舉辦的迷笛音樂節(jié)結(jié)束次日,大量樂迷反映現(xiàn)場和露營區(qū)不少財物被盜。對此,有網(wǎng)友指出,在音樂節(jié)期間