孩子的肥胖危機你想象不到 兒童肥胖問題比成人更復雜

導讀:最近幾年,母義明見到最小的糖尿病患者只有3歲。母義明是中國人民解放軍總醫院第一醫學中心內分泌科主任。他回憶說,孩子的爺爺奶奶注意到...

最近幾年,母義明見到最小的糖尿病患者只有3歲。

母義明是中國人民解放軍總醫院第一醫學中心內分泌科主任。他回憶說,孩子的爺爺奶奶注意到,孩子總是口渴,抱著碳酸飲料不停地喝,并頻繁小便。體檢一查,孩子的血糖已超過11毫摩爾/升。一般來說,兒童正常的空腹血糖值不超過6.1毫摩爾/升。

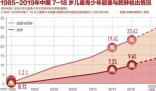

兒童青少年肥胖,正變成全球流行病。今年4月,北京大學兒童青少年衛生研究所原所長馬軍等人發表的一項研究顯示,1985年~2019年,中國兒童青少年超重和肥胖總檢出率增長18.1倍,僅肥胖的檢出率就增長了75.6倍。以全國約3億兒童青少年的總量估算,預計2030年,中國超重和肥胖兒童青少年人數將達到約1億。

肥胖不只是體重秤上數字的增長。更多研究和實例已證實,肥胖兒童青少年正經受人們以為成年人才會罹患的慢性疾病。疊加生長發育期,未成年人肥胖的健康問題更多樣和復雜,但未得應有重視。

“孩子的健康到了‘懸崖邊’上”

每年寒暑假,都是不少醫院營養科、內分泌科接診肥胖患兒的高峰期。閆潔是北京兒童醫院臨床營養科主任、內分泌遺傳代謝科主任醫師,她告訴《中國新聞周刊》,今年7月,他們醫院內分泌遺傳代謝科門診的日接診量增長了三分之一,肥胖的孩子也有所增多。最多時,到晚上六七點,仍有家長帶著孩子在門診外排隊。閆潔提到,北京兒童醫院的內分泌科、臨床營養科、兒童保健科、中醫科都會看兒童肥胖問題,今年暑假,醫院把營養科門診調整為減重門診,一天30個號,每次都會被掛滿。

自上世紀90年代起,中國兒童青少年的超重肥胖率開始增長,目前正處于迅速上升期,一些大城市的兒童肥胖流行程度已接近發達國家水平。2021年12月,中國兒童中心發布的《兒童藍皮書:中國兒童發展報告(2021)》顯示,2019年,中國中小學生超重肥胖率達到了24.2%,比10年前上升了8.7%。各個年齡段、男女生以及城鄉的學生,超重和肥胖比例都在上漲。其中,年齡越小,超重肥胖的小孩越多,約每4個小學生中就有一人超重或肥胖,這一比例在高中生中約為1/5。此外,男生超重肥胖率高于女孩,城市高于農村。

不少研究和數據顯示,2020年以來的新冠大流行,正在加劇兒童肥胖趨勢。今年8月,香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強團隊公布的研究顯示,據香港衛生署的數據,2020年,香港4歲兒童超重及癡肥(肥胖且遲鈍)的比例從前一年的2.8%上升至5%。2020/2021學年的一二年級小學生,超重和肥胖率達20.9%,比上一學年增加了7%,中學一年級的超重肥胖學生比例為24.1%,同比上升3%。

2021年,《英國醫學雜志》的一份研究顯示,疫情期間,兒童青少年久坐時間增加,體育活動減少,家庭越來越依賴熱量密集且經過加工的低成本食品,以及對數字平臺的依賴等,都在加劇兒童肥胖癥的患病率。中國內地雖沒有相關的權威流行病學研究,但2020年以來,多位受訪醫生也明顯感到,到門診看病的肥胖孩子在增加。

2022年上半年,蘇沁發現,10歲的兒子錚錚感冒咳嗽“小病不斷”,他胳膊上有一處炎癥化膿,擦了藥,長時間也沒見痊愈。皮膚科醫生說,光治療炎癥沒用,問題還在于肥胖。她又帶孩子去北京兒童醫院內分泌遺傳代謝科檢查,“醫生檢查完對我說,因為肥胖,孩子的健康狀況已經到了‘懸崖邊’上”。

身高1米55的錚錚,當時體重已有156斤,腰圍超過了100厘米,體質指數(BMI)高達32.5。他的脖子、腋窩、大腿根部有黑色斑印,兒童醫院的醫生一眼便看出,這是黑棘皮病。這是因體內過度的脂肪蓄積造成胰島素抵抗后的外在表現,常見于肥胖人群,是糖尿病的前兆。對于糖尿病患者或高危人群,傷口自然愈合的能力和抵抗感染的能力都會降低。此外,檢查還顯示,錚錚有了脂肪肝,這讓蘇沁難以接受,“我自己有脂肪肝可以理解,但他是一個10歲的孩子”。

“兒童肥胖問題比成人更復雜”

臨床診斷兒童是否超重和肥胖,也是參照BMI。但不同于成年人有一個固定的標準,未成年人處在生長發育期,不同年齡、不同性別都有一個單獨的肥胖標準線。10歲的男生,BMI超過21.9已算是肥胖。北京協和醫院臨床營養科主任醫師、中國營養學會臨床營養分會主任委員陳偉有一個更為直觀的判斷經驗:兒童的BMI超過28,一般診斷為重度肥胖。“孩子個子不高,BMI數字高,一定是體重非常胖了”,這類“大胖墩”在近些年以肉眼可見的速度增多。

“家長們不要覺得老年病離兒童很遙遠。”陳偉發現,這是大多數家長的認知誤區。兒童超重或肥胖,是心血管疾病和2型糖尿病的主要危險因素。此外,這些孩子罹患高血壓、非酒精性脂肪肝等代謝綜合征、睡眠呼吸障礙、哮喘的風險也在增加。陳偉在臨床上注意到,重度肥胖的孩子,患高血壓的比例很多,“不是一兩個人,我見到的未成年患者可能占比10%~15%”,如果不及時干預,也會出現腦出血、腦梗塞等問題。

閆潔也提到,很多人不相信,小孩也能得2型糖尿病。近十幾年來,北京兒童院病房收治的因肥胖導致的2型糖尿病患兒一直沒有斷過,“過去感覺沒有那么多,現在很常見”。

此外,兒童青少年隨著生長和發育,肥胖帶來的健康問題比成人更復雜。今年夏天,一位外地醫生向閆潔交流一個病例:13歲的男生,身高1米7,體重87公斤,家長突然發現孩子不長個了。男孩的父親1米85,母親1米62,家長擔心孩子未來的發育。閆潔看了相關檢查結果后發現,孩子的骨齡嚴重超于年齡,已經達到了十六七歲,骨骺線閉合,這意味著身高停止生長。她初步判斷,這個孩子的骨齡超前,是由肥胖導致。

閆潔團隊還曾做過相關研究課題,到一些小學測骨齡,發現大多肥胖兒童骨齡都超前。她指出,肥胖兒童更易出現性激素分泌異常,除了骨齡超前,也會帶來性早熟等問題。她在門診注意到,近年來,出現性早熟的女童也在增多,年紀最小的只有6歲,她們多是乳房提前發育、月經初潮提前,或突然長個子。根據中華醫學會兒科學分會最新發布的性早熟診斷與治療專家共識,多項流行病學調查證實,肥胖與性早熟患病率呈正相關,女童的青春發育啟動年齡、初潮年齡均與BMI相關。

相比下,閆潔在臨床見到超重或肥胖的男童,多是性發育遲緩,出現乳腺發育大、生殖器發育小等癥狀。但許多家長不在意肥胖,也不知曉肥胖和這些疾病的關聯,他們常常是先帶孩子看了泌尿外科,被醫生轉診到閆潔的門診。即便如此,閆潔反復強調問題的核心在于肥胖,要減重,但家長們問來問去,還是最關注未來生殖器的發育問題。

閆潔向《中國新聞周刊》介紹,一個孩子在成長過程中,會經歷4個易長胖的“危險階段”,分別是在妊娠期最后三個月、出生后的一年內、6~7歲,以及青春期階段,這都是脂肪發育最活躍的時期,需要家長重視和預防孩子的肥胖問題。

以青春期為例,這一階段的孩子身高和體重快速增加,進食增多,又多處在小學高年級、初中階段,學業壓力大,運動量無法保證,出現肥胖和代謝綜合征的風險更高。母義明對《中國新聞周刊》補充說,青春期是人體所有器官和細胞發育最重要的階段,肥胖的孩子,脂肪細胞數量會增多,“相當于在身體定型過程中,埋下了伏筆”,肥胖后減重難度也很大。即便以后瘦下來,脂肪細胞數量也不會再減少,成年后也很容易復胖。

需要家庭做出改變

不同于以往公眾更關注體重和身材,醫學界和公共衛生領域的專家呼吁,要從健康角度重構對兒童肥胖的認知。

今年1月,美國兒科學會時隔15年首次對兒童肥胖癥的治療指南進行更新。該學會表示,兒童肥胖癥是一種具有遺傳、社會和環境因素的疾病,而不是由個人選擇。2007年,肥胖在美國還未被視為一種疾病,治療多集中于飲食、營養和運動方面,社會對治療兒童肥胖的普遍觀點是“等等看”。新指南強調,要在早期“積極治療”兒童肥胖,并將藥物和手術治療引入到相關治療方案。盡管這一新指南發布后引發爭議,人們擔心把藥物和手術治療用于未成年人過于激進,相關治療方案尚未形成共識。

不過,對于重度肥胖的孩子,如果身體指標已亮出紅燈,大多數醫生建議,還是要及時進行藥物或住院干預。閆潔舉例說,如果一些肥胖的孩子在進行口服葡萄糖耐量試驗后,血糖≥11.1毫摩爾/升,則可以確診為糖尿病,并要求對方立即住院治療。對于輕中度肥胖的孩子,減重的關鍵挑戰是醫院之外,即改善飲食和生活方式。

蘇沁過往的認知中,減肥無非是“管住嘴、邁開腿”。但錚錚是油炸食品愛好者,每周至少吃一次漢堡和披薩,平時一餐吃兩碗米飯,肉不限量,綠葉菜吃得少,飲食習慣難以改變。新冠疫情后,飲食更加不健康。為了減肥,蘇沁認為有必要給孩子減餐,但又擔心孩子還在發育,“要是我把他的餐食減量,營養又不夠,導致不長個兒,損失就太大了”。

運動方面,疫情前,錚錚每周上體育課,偶爾會去滑雪。居家后,他除了上網課,多是在吃零食、追劇、看綜藝。2022年6月,蘇沁建議錚錚運動打卡,但每次喊他出門,都要鬧到“母子決裂”,幾次之后便放棄。

找不到安全、有效的減重辦法,是多數家長面臨的煩惱。陳偉向《中國新聞周刊》強調,一些家長可能會在寒暑假嚴格控制孩子飲食,同時讓他們高強度運動,但這很難達到減重目的。即使瘦了幾斤,孩子一旦回歸到日常生活,體重很快會反彈。對于輕中度肥胖的孩子,陳偉建議,不以“瘦多少斤”為目的的改變,反而能起到更好效果。比如,不吃不該吃的東西,不喝飲料,體重可能會有所改善。

在閆潔看來,一些家長認為減肥就是不吃晚飯,只吃水果、蔬菜,這是不對的。孩子處在生長發育期,要保證一日三餐,重要的是根據孩子消耗的熱量,制訂每一餐的攝入量,并做好營養搭配。每個孩子肥胖程度不同,食物的選擇和搭配也不同,但有一些通用標準,“比如主食中要選擇三分之一的粗雜糧,肉類選擇含脂肪少的,蔬菜要選擇膳食纖維多的,油、鹽限制在多少克,一天食物種類保持多少種等”。

但和成人不同,孩子減重需要一個家庭做出改變。陳偉指出,挑戰在于,一些孩子能聽懂醫生的話,但他們往往堅持不住;大人著急,但又不愿意幫助孩子去做落地的工作。“我經常對一些父母說,不能光讓孩子出去跑步,你們夫妻倆在家躺著玩手機,孩子肯定覺得不公平。”陳偉說。

閆潔曾接診過一名13歲的男孩,BMI高達34,重度肥胖。他參加了北京兒童醫院每年暑假舉辦的減重夏令營,學到營養運動的科普知識,回到姥姥家,姥姥嚴格按照醫生要求做一日三餐,孩子的多項身體指標均有所好轉。但后來,孩子回到父母家,指標很快反彈回來。每一次復查,閆潔都發現,男孩和他爸爸的肚子都會大一圈。家長往往會將責任歸咎于孩子沒有自制力,但閆潔認為,更關鍵的還在于家長的重視程度和參與度。

多位醫生都提到,臨床醫學減重時,家庭內部意見不統一的狀況十分常見。在中國,許多家庭都是祖父母、外祖父母照顧孩子。老人往往認為,孩子多吃是好事。2022年7月,蘇沁給錚錚報名了北京兒童醫院的暑期減重夏令營,兩周封閉訓練中,錚錚學習營養和運動相關知識,每天三次運動,總共瘦了7斤。醫生叮囑,回家后的前三個月很關鍵。但還沒堅持幾天,蘇沁就發現,婆婆偷偷給錚錚買雪糕吃。一些家長也常常向醫生無奈地抱怨類似情況。閆潔一般都建議,下次復診時,將家中老人一起帶過來。她會耐心向老人解釋肥胖的危害,“給他們提到脂肪肝、糖尿病這些風險,老人就都能接受了”。

錚錚離開減重夏令營時,醫生讓他帶走了四宮格的餐盤,并建議家長每天定量搭配飲食,一周讓孩子攝入25種營養。夏令營有營養師專門制定食譜,但這對普通家庭來說并不現實。蘇沁從第一天制定食譜就開始焦慮,“感覺每天在寫考卷”。嘗試了一周,冰箱里剩下一些沒用完的蔬菜。“當你覺得這是一個負擔時,就會堅持不下去。”蘇沁說。她退而求其次,不再寫食譜,只是按照三菜一湯,主食加入粗糧的方案,每周吃完冰箱里的20多種食材,先保證孩子均衡營養,最終堅持下來。如今,錚錚的體重仍是156斤,但身高長到1米69,BMI為27.3,肌肉量和代謝量也在上升。

日常生活中,不少父母錯誤的獎勵方式也在助長孩子不健康的飲食習慣。和錚錚交流時,蘇沁發現,過去她常常無意識地說,考得好,就給你買糖果或者吃披薩,這向孩子傳達了一個觀念,“認為一些不健康的食物是好的食物”。此后,蘇沁逐漸改變了“獎勵策略”,她跟錚錚約定,要是想吃雪糕,需要去公園走三圈;如果能瘦幾斤,帶他去游樂園或者去旅行,這樣更有利于減重。

學校是關鍵一環

干預和預防未成年人的肥胖,不僅在于家庭,需要家庭、學校、社會三方配合。潘安建議,對于兒童青少年肥胖的預防和管理,政府應加大投入力度,“因為這是一個干預后效果很好的人群”。其中,學校是關鍵一環,孩子處在接受知識的階段,學校可以增加健康知識教育,完善體育運動環境和食品環境,還可以更直接有效地向家長科普相關知識。

受訪醫生給患兒提出加強運動的建議時,一些家長無奈表示,日常的體育課常常被其他主課占用,孩子課業負擔重,很難有時間保證運動。在不少中小學,課間十分鐘甚至都“消失”了。

馬軍是北京大學兒童青少年衛生研究所原所長、《中國兒童肥胖報告》副主編,長期研究中國兒童青少年肥胖問題。他向《中國新聞周刊》提到,在加強體育活動方面,中小學仍面臨挑戰。一方面,近些年教育部陸續出臺政策為學生減負,希望給孩子更多時間去運動。但問題在于,主流社會觀念仍認為,成績好壞是評價孩子優秀與否的唯一標準。這導致即便學校減了負,家長仍會給孩子許多學習壓力。

另一方面,學生在校難免會磕磕碰碰,家長和社會輿論都追究學校的責任,“學校承擔的壓力太大,為了保護孩子,就盡可能減少他們的活動”。馬軍認為,家庭、學校和社會仍需探索出一個新共識,即孩子在學校受傷難以避免,在給受傷學生及其家庭更好的補償的前提下,對學校更加寬容和理解,有助于更多孩子在成長階段釋放天性。

2020年底,國家衛健委、教育部、市場監管總局辦公廳等六部門聯合發布《兒童青少年肥胖防控實施方案》(以下簡稱《方案》),明確指出,課業負擔重、兒童青少年營養不均衡、身體活動不足等,是造成超重肥胖率快速上升的原因之一。該通知提到,學校要保證在校身體活動時間,各地各校要嚴格落實國家體育與健康課程標準,按照有關規定將體育成績納入中考等考核,中小學生每天在校內中等及以上強度身體活動時間達到1小時以上,保證每周至少3小時高強度身體活動。

今年9月,《北京市義務教育體育與健康過程性考核管理辦法》發布,要求新學期各區對四、六、八年級學生開展國家學生體質健康測試的統測,成績計入中考總分。其中,學生的體質指數(BMI)占體測成績的15%。9月下旬,一位受訪醫生在門診明顯發現,不少肥胖兒童都是在學校建議下到醫院就醫,“來自東城、西城、豐臺、通州的孩子都有”。一些孩子還提到,學校從這個學期開始,還要求一些超重或肥胖的學生每天放學后在操場上單獨補充鍛煉。該醫生認為,學校的參與,對兒童肥胖防控有重要的幫助。

在馬軍看來,從想辦法讓孩子運動的角度來看,這一措施的初衷是好的。但他提醒,BMI指標有個缺點,一些孩子鍛煉很多,肌肉結實,BMI的數值也會比較高,“比較理想的方式是,學校在評估時,可以BMI和身體脂肪百分比,判斷會更加科學”。

陳偉還向《中國新聞周刊》指出,孩子可獲得的深加工食品、各種各樣的飲料增多,也是造成兒童青少年肥胖,但容易被忽視的重要原因。《中國兒童肥胖報告(2018年)》提到,中國學齡兒童的膳食結構不盡合理,油炸食品及奶油制品、糖果和含糖飲料等飲食增多。每天每增加一份350毫升的含糖飲料,持續一年,可使得兒童BMI增加0.06%。

《方案》也要求,市場監管總局應強化食物營銷管理,進一步強化母乳代用品銷售管理,并制定完善部門規章,對高糖、高脂、高鹽食品,加強食品標簽管理,不鼓勵針對兒童的營銷及食品包裝中使用吸引兒童的圖片、描述和外形設計。

上一篇:經濟大省“挑大梁”提信心

下一篇:最后一頁

-

孩子的肥胖危機你想象不到 兒童肥胖問題比成人更復雜2023-11-06 16:29:25最近幾年,母義明見到最小的糖尿病患者只有3歲。母義明是中國人民解放軍總醫院第一醫學中心內分泌科主任。他回憶說,孩子的爺爺奶奶注意到

孩子的肥胖危機你想象不到 兒童肥胖問題比成人更復雜2023-11-06 16:29:25最近幾年,母義明見到最小的糖尿病患者只有3歲。母義明是中國人民解放軍總醫院第一醫學中心內分泌科主任。他回憶說,孩子的爺爺奶奶注意到 -

-

斗魚方面證實CEO陳少杰失聯已近3周2023-11-06 16:24:44日前,有多方信源透露,斗魚董事會主席兼CEO陳少杰已于近日失聯。據財聯社報道,11月6日,記者就相關內容向斗魚方面求證,證實了陳少杰失聯

斗魚方面證實CEO陳少杰失聯已近3周2023-11-06 16:24:44日前,有多方信源透露,斗魚董事會主席兼CEO陳少杰已于近日失聯。據財聯社報道,11月6日,記者就相關內容向斗魚方面求證,證實了陳少杰失聯 -

毛毛姐稱直播間手機被調包成模型機2023-11-06 13:52:48近日,網紅博主多余和毛毛姐發視頻稱,直播間送給粉絲福利的蘋果手機被換成了模型機,猜測可能是熟人作案,嫌疑人還避開了攝像頭。查監控發

毛毛姐稱直播間手機被調包成模型機2023-11-06 13:52:48近日,網紅博主多余和毛毛姐發視頻稱,直播間送給粉絲福利的蘋果手機被換成了模型機,猜測可能是熟人作案,嫌疑人還避開了攝像頭。查監控發 -

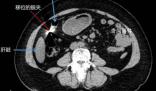

女子車禍后就醫體內發現金屬異物2023-11-06 13:51:1511月3日,東莞市的街頭,李女士不慎與一輛小車相撞,隨后被120急救車緊急送往醫院。在醫院進行的檢查中,醫生卻發現了令人震驚的情況,李女

女子車禍后就醫體內發現金屬異物2023-11-06 13:51:1511月3日,東莞市的街頭,李女士不慎與一輛小車相撞,隨后被120急救車緊急送往醫院。在醫院進行的檢查中,醫生卻發現了令人震驚的情況,李女 -

成都一男子賣房被中介人員騙500萬2023-11-06 13:49:26近日,成都一市民賣房被騙500萬的消息在網上流傳。賣房人羅先生稱,在其出售房屋的過程中,被中介工作人員詐騙500萬元。據悉,事件發生在成

成都一男子賣房被中介人員騙500萬2023-11-06 13:49:26近日,成都一市民賣房被騙500萬的消息在網上流傳。賣房人羅先生稱,在其出售房屋的過程中,被中介工作人員詐騙500萬元。據悉,事件發生在成 -

女子全麻術后被好友輪流拿喇叭叫醒2023-11-06 13:48:0411月3日,江蘇淮安。葛先生的朋友拔牙做了全麻手術,術后醫囑6小時不能睡覺,葛先生跟其他好友就買來一個喇叭輪流叫醒她。葛先生表示,醫生

女子全麻術后被好友輪流拿喇叭叫醒2023-11-06 13:48:0411月3日,江蘇淮安。葛先生的朋友拔牙做了全麻手術,術后醫囑6小時不能睡覺,葛先生跟其他好友就買來一個喇叭輪流叫醒她。葛先生表示,醫生 -

作家周濤突發心梗去世 周濤個人資料簡介2023-11-06 13:45:47據新疆發布消息,著名詩人、散文家、首屆魯迅文學獎獲得者周濤先生,于11月4日13時30分因突發心梗在烏魯木齊去世。公開報道顯示,周濤出生

作家周濤突發心梗去世 周濤個人資料簡介2023-11-06 13:45:47據新疆發布消息,著名詩人、散文家、首屆魯迅文學獎獲得者周濤先生,于11月4日13時30分因突發心梗在烏魯木齊去世。公開報道顯示,周濤出生 -

東北這次強降雪下到發紫 部分地區有大暴雪2023-11-06 13:42:53中央氣象臺11月5日06時繼續發布暴雪橙色預警:預計11月5日08時至7日08時,內蒙古中東部、東北地區中西部和北部等地自西向東先后有大到暴雪

東北這次強降雪下到發紫 部分地區有大暴雪2023-11-06 13:42:53中央氣象臺11月5日06時繼續發布暴雪橙色預警:預計11月5日08時至7日08時,內蒙古中東部、東北地區中西部和北部等地自西向東先后有大到暴雪 -

女子理發后掃付款碼離開又取消支付 引發了廣泛關注2023-11-06 13:41:12福建一家理發店的一幕近日引發了廣泛關注。一位女士在理完發后表示滿意,并付款后離開,然而僅僅兩分鐘后,老板收到了顧客取消支付的消息。

女子理發后掃付款碼離開又取消支付 引發了廣泛關注2023-11-06 13:41:12福建一家理發店的一幕近日引發了廣泛關注。一位女士在理完發后表示滿意,并付款后離開,然而僅僅兩分鐘后,老板收到了顧客取消支付的消息。