戛然而止的探險人生 潛水探險家韓颋不幸遇難

導讀:韓颋,就在里面。哥哥張駿的手指向了遺照后方的空間,一個豎桶狀的黑色專業器械筆直挺立。器械的專業名稱是CCR(呼吸循環回路系統)吸附裝置...

“韓颋,就在里面。”哥哥張駿的手指向了遺照后方的空間,一個豎桶狀的黑色專業器械筆直挺立。

器械的專業名稱是CCR(呼吸循環回路系統)吸附裝置,潛水時能夠吸收潛水員呼出的二氧化碳,那原本是韓颋相伴八年的生命之器,護佑著他大幅延長水下停留時間,使得潛水時有充足的時間完成水下探索。然而,它再也等不到主人為它更換吸附劑的機會。

當你凝視深淵時,深淵也在凝視著你。10月25日,韓颋的遺體在廣西都安九頓天窗上水。次日,藍旗潛水俱樂部的另一名創始人朱鐵俊親手將骨灰裝進CCR吸附劑桶中,結繩、封桶,交由張駿帶回浙江長興。上車的最后一刻,兩人相互抱著,痛哭流涕。

“到現在也不敢相信”“韓颋怎么可能出事”“最不可能出事的就是他”……昨天,伴隨著一聲聲哀傷與嘆息,棋盤嶺山坡上的黃葉一片片飄落,眾人向韓颋作最后的告別。

紀錄的誘惑

廣西是中國地下河分布最集中的地區之一,都安地下河國家地質公園,擁有300多個分布密度大、觀賞性極好的地下河天窗群。其中,九頓天窗由4個斜井式天窗組成,口部略呈圓形,最深處超過300米,被譽為“水下珠穆朗瑪峰”。

2012年,法國潛水員塞班和同伴在對都安大興鎮九頓天窗進行探索時,創造了當時中國洞潛的深度紀錄——122米。2015年3月23日,澳大利亞濕騾探險隊的哈里斯和大衛在九頓天窗潛至212米,再次刷新中國洞穴潛水的深度紀錄。

中國的洞為什么不能由中國人率先探索呢!從2015年起,韓颋憑著這一執念,開啟了對這片未知世界的洞潛之旅。

洞潛是在部分或完全充滿水的洞穴中進行潛水活動,可在內陸淡水溶洞和海洋藍洞等環境中進行。由于空間密閉,洞穴水深往往不可預測,能見度受多種因素影響,涉及長距離洞中移行、導航、減壓等特殊操作或技術,還包括水溫和鹽度變化、水流和水位變化、危險氣穴或有毒水域,具有特殊風險。

刀尖上的舞者,當然知曉風險。韓颋出事的前一天,中央電視臺紀錄片頻道《極致中國》第二季播出了他一年前坐在鏡頭前的話語:“長期以來,我做好了自己回不來的心理準備。”

但他依然義無反顧地將心放在了潛水上。他對潛水是純粹的熱愛,朋友圈中除了少量讀書、出國旅行以及他愛的足球,絕大多數內容都關于潛水體驗與教學。他的生活卻無比簡單,都安的房間里只有一張床、一個衣柜,兩個凳子,幾乎沒有其他的家具和家電,最顯眼的是擺了一地的潛水裝備。他說:“都安可以說是我的第二故鄉,這里吸引了很多像我一樣熱愛洞穴潛水的人。”這幾年,他回長興的次數不多,前年,家人們直接陪他在廣西過年。

當時,韓颋從九頓天窗南洞下水,北洞返回,完成234米深潛,突破了澳大利亞潛水員212米的紀錄。今年4月,韓颋再次在九頓天窗創造了亞洲洞潛深度的新紀錄277.4米。

九頓天窗,成了名副其實的紀錄誕生之地。

10月7日的下潛,正是為創造洞潛300米的新紀錄做準備。

“您有沒有勸過他,差不多就行了?”記者問。

“沒有,說了他可能也不會聽。他就是這樣(喜歡冒險)的人。”張駿回答。

張駿認為,韓颋堅持挑戰的關鍵原因之一,是“董杰的事情”。

董杰,曾是韓颋最得意的學生和摯友,無論是技術還是狀態上都讓韓颋非常認同。外界也稱“兩人特別像”。韓颋曾說過,“如果要潛到300米,那個人一定是董杰。”很長一段時間,董杰是韓颋唯一的固定潛伴——兩人相互把命交給對方,那是過命的交情。

但2021年9月26日,董杰在九頓天窗沒能出水。原本在海上支援科考的韓颋立馬趕到都安參與救援,卻只能將董杰的遺骸打撈上岸。

“為什么把挑戰日期定在10月12日,因為10月13日會出水,而那一天是董杰的生日。他們的生日就差兩三天,想不到離開的日子也就差幾天。”張駿感慨。

意外的迷局

這些年,發生在九頓天窗的潛水悲劇偶有之。但每一次,韓颋都是救別人的人。這一次,韓颋出事卻無人能施救,甚至遺體打撈也經歷了長達18天的等待。有網友傷心地說:“他撈人容易,別人撈他很難。”

韓颋已有19年潛齡,是國內首位休閑水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練。可以說,他屬于潛水界金字塔尖的人。

然而,這恰恰讓人們發出疑問,這段充滿傳奇的潛水人生,為什么會戛然而止?

張駿表示,“目前人為原因已經排除,應該可以肯定是一場意外。”那么,意外又是如何發生的?會是因為地形過于復雜嗎?

這個理由很難成立。因為韓颋的遇難深度只有100多米,對他而言相當于一次日常練習。他在九頓天窗持續進行水下洞穴探索及潛水教學,多次參與水下救援,對地形了如指掌,有潛友形容為“別人跑馬拉松,他在自家樓下小跑”。

因為技術出現失誤?張駿直言不可能。在他看來,有著出色技術的韓颋,依然在不斷提升自己的能力。

以4月的那次挑戰為例。為了突破極限,潛水員往往會“配氣”,充分利用氧氣和混合氣的交互作用、縮短減壓時間、減少呼吸負荷。常規中,潛水員使用氦氣、氮氣、氧氣混合氣瓶,而韓颋卻創新地加入了氖氣,幫助壓力釋放,此外,他還通過設置水下帳篷、“航空站”等舉措,成功下潛至277米。

因為心理出現波動?畢竟對于大深度潛水而言,每一次的更進一步都意味著巨大的風險。但潛水俱樂部的朋友說他“沉穩、嚴謹、理性”,越是深知其中的危險,越明白遵守規則的重要。他自己也說:“有些人不適合技術潛水,一定要如何如何,這樣的人很危險”“洞潛是一個放棄的藝術,你可以放棄任何一個潛水,但不要放棄自己”“讓探索有價值,而不是單純的冒險”。他還曾講述過與世界紀錄僅差9米時的心緒,“到達計劃區域時,我猶豫了1秒,只需要再多1分鐘就可以破世界紀錄。但是,我現在很高興,自己抵住了誘惑,按照計劃停止下潛、打結、放箭頭標、上升。來日方長”。

接下來,有沒有可能是設備問題?韓颋團隊將目光聚焦到配氣上,目前還有一個氣瓶留在當地,未來將開車將其接回分析,還有潛水電腦表中的一些數據,需時間整理分析。

此外,“孤獨”或許也反映了這起悲劇的一個側面。在生活中,他曾說“也許技術潛水員不配擁有愛情”;在事業上,由于國內幾乎沒有像韓颋潛得那么深的人,自失去董杰后,韓颋在深水時基本都是一個人下潛。此次,他也是深夜獨自下潛。張駿表示,意外發生的直接原因仍需后續進一步的專業調查才能確認。

成功的深度

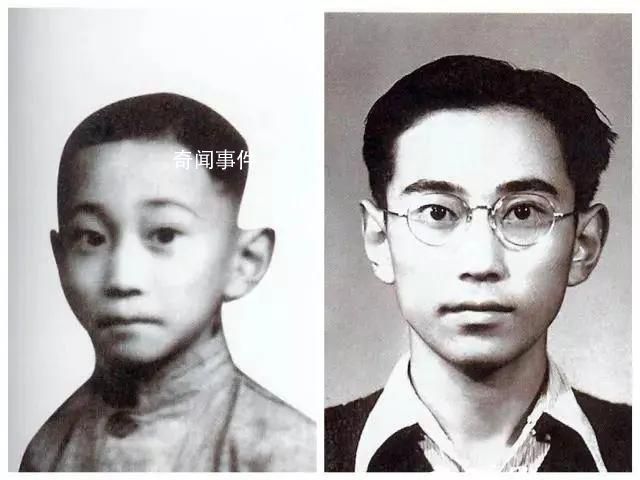

韓颋出生于1976年,跟隨母姓,名字也是母親取的。“取名颋,是因為我想讓他做一個正直的人。”提及剛剛逝去的兒子,韓母這樣說,“他是一個普通人,(我的期望)他做到了。”

填報高考志愿時,他沒有聽母親“報考杭州大學學計算機”的建議,參考了父親的意見,韓父當年隨上海一家建筑公司來到長興工作,一直都希望兒子將來能夠回到上海。最終,理科生韓颋成功考上華東師范大學哲學系,而后留學加拿大,并在國外愛上了潛水。

在同學們心中,韓颋從小特別聰明,學習成績在長興中學一直名列前茅。“他的物理、化學非常好,又喜歡看一些人文類的書,像海德格爾等名家的著作。”初中同學李俊回憶,“他做作業快,就比我們有更多時間去玩。他喜歡踢足球,還喜歡爬山,去山洞、防空洞里探險。”

同學陳劍說,韓颋的離開,他到現在都沒法接受。同學張濟麗則哭著說:“有時候真希望他不要那么出色,那樣他就會留在我們身邊了。”

告別儀式上,同學們為韓颋布置了黃色的三角花籃,代表著線標,對于潛水員而言,線標箭頭指著回家的方向。

“只有最后能安全回來,才是一次成功的潛水。”從這個意義上看,沒有歸來的韓颋,并未成功。但他的那份勇敢、執著與大愛卻讓許多人深愛著他的燦爛。

這體現著成功的深度。

韓颋曾在當地參與打撈紅軍烈士遺骸的廣西灌陽縣、參與救援打撈的桃花水母洞遇難者家屬送來花圈,表達感激與懷念。曾跟隨韓颋進行潛水訓練的演員吳京也趕來吊唁。在搜救韓颋的過程中,都安當地人給予其家屬關懷和支持。當地網友在社交平臺上為韓颋送上評價,“感謝你把都安推向世界”。

中國海洋學會大洋深潛分會主任委員何山教授高度評價韓颋的成就,認為其是我國“偉大的潛水探險家”“科學潛水體系的重要創建者”,并為我國科學潛水員培訓體系的建立作出了卓越的貢獻。

這些年,韓颋把更多的精力放在科考以及后備人才的培養上,他和多所高校海洋學院達成合作,培養學生的潛水興趣及專業人才。張駿也猜測,完成與董杰的共同愿望后,300米應該是韓颋最后一次對紀錄的挑戰,只是,卻真的成了“最后一次”。

張駿已下定決心為韓颋做一件事,“他一直希望中國人的潛水水平領先世界。等他的電腦破解完成,所有的數據導出整理后會全部公開,希望能對后來者有幫助。”

下一篇:最后一頁

-

戛然而止的探險人生 潛水探險家韓颋不幸遇難2023-10-30 13:50:58韓颋,就在里面。哥哥張駿的手指向了遺照后方的空間,一個豎桶狀的黑色專業器械筆直挺立。器械的專業名稱是CCR(呼吸循環回路系統)吸附裝置

戛然而止的探險人生 潛水探險家韓颋不幸遇難2023-10-30 13:50:58韓颋,就在里面。哥哥張駿的手指向了遺照后方的空間,一個豎桶狀的黑色專業器械筆直挺立。器械的專業名稱是CCR(呼吸循環回路系統)吸附裝置 -

湖北宜昌一派出所所長犧牲 韓濤個人資料簡介2023-10-30 13:48:51年僅47歲的秭歸縣公安局九畹溪派出所所長韓濤,前往鎮政府研判民宿安全隱患整改情況途中突發心梗,犧牲在工作崗位上。10月29日,九畹溪派出

湖北宜昌一派出所所長犧牲 韓濤個人資料簡介2023-10-30 13:48:51年僅47歲的秭歸縣公安局九畹溪派出所所長韓濤,前往鎮政府研判民宿安全隱患整改情況途中突發心梗,犧牲在工作崗位上。10月29日,九畹溪派出 -

-

多地醫院兒科門急診爆滿 這個秋冬又是發熱高峰2023-10-30 13:43:28發燒、咳嗽、咽痛……隨著秋冬呼吸道感染性疾病高發季的到來,不少人反映自己或孩子出現了呼吸道感染癥狀。另據媒體報道,多地醫院兒科門急

多地醫院兒科門急診爆滿 這個秋冬又是發熱高峰2023-10-30 13:43:28發燒、咳嗽、咽痛……隨著秋冬呼吸道感染性疾病高發季的到來,不少人反映自己或孩子出現了呼吸道感染癥狀。另據媒體報道,多地醫院兒科門急 -

衛健局稱醫院起名鳳濕痛符合原則2023-10-30 13:42:09近日,黑龍江哈爾濱南崗區一家醫院起名鳳濕痛鳳醫院,因疑似錯別字遭網友吐槽。有網友認為,不應是風濕痛風嗎?這有什么可避諱的。30日,南

衛健局稱醫院起名鳳濕痛符合原則2023-10-30 13:42:09近日,黑龍江哈爾濱南崗區一家醫院起名鳳濕痛鳳醫院,因疑似錯別字遭網友吐槽。有網友認為,不應是風濕痛風嗎?這有什么可避諱的。30日,南 -

南京一路面持續噴涌紅褐色不明物質 消息引發熱議2023-10-30 13:39:5810月28日,江蘇南京,多位市民發布視頻稱,當地秦淮區大光路一路段,地下持續冒出不明物質,消息引發熱議。相關視頻顯示,公路中間,持續有

南京一路面持續噴涌紅褐色不明物質 消息引發熱議2023-10-30 13:39:5810月28日,江蘇南京,多位市民發布視頻稱,當地秦淮區大光路一路段,地下持續冒出不明物質,消息引發熱議。相關視頻顯示,公路中間,持續有 -

大批上海人的赴日本簽證被終止2023-10-30 13:38:13近日,有不少消費者反映,10月中上旬,他們通過網絡平臺購買了日本旅游簽證辦理服務,但代辦機構未按照承諾時間出簽,一再詢問無果。直到近

大批上海人的赴日本簽證被終止2023-10-30 13:38:13近日,有不少消費者反映,10月中上旬,他們通過網絡平臺購買了日本旅游簽證辦理服務,但代辦機構未按照承諾時間出簽,一再詢問無果。直到近 -

多省份辟謠“推行工齡退休”2023-10-30 13:36:48近日,多地有文章稱人社廳決定推行按‘工齡退休’的政策。對此,山東省人社廳、河北省人社廳、四川省人社廳回應表示:該文章和相

多省份辟謠“推行工齡退休”2023-10-30 13:36:48近日,多地有文章稱人社廳決定推行按‘工齡退休’的政策。對此,山東省人社廳、河北省人社廳、四川省人社廳回應表示:該文章和相 -

男子出門上班發現4個車輪被偷3個2023-10-30 13:33:53遼寧沈陽的一名男子在準備開車上班時,驚訝地發現自己愛車的3個車輪竟然被盜走了!他立即報警,警方通過監控循線追蹤,最終在嫌疑人侯某的住

男子出門上班發現4個車輪被偷3個2023-10-30 13:33:53遼寧沈陽的一名男子在準備開車上班時,驚訝地發現自己愛車的3個車輪竟然被盜走了!他立即報警,警方通過監控循線追蹤,最終在嫌疑人侯某的住 -

長沙未成年人持械斗毆14人被抓2023-10-30 13:31:16芙蓉公安29日,長沙市公安局芙蓉公安分局發布警情通報:10月28日晚上9時11分,群眾報警稱芙蓉區婚慶公園有人打群架,公安民警迅速趕赴現場

長沙未成年人持械斗毆14人被抓2023-10-30 13:31:16芙蓉公安29日,長沙市公安局芙蓉公安分局發布警情通報:10月28日晚上9時11分,群眾報警稱芙蓉區婚慶公園有人打群架,公安民警迅速趕赴現場