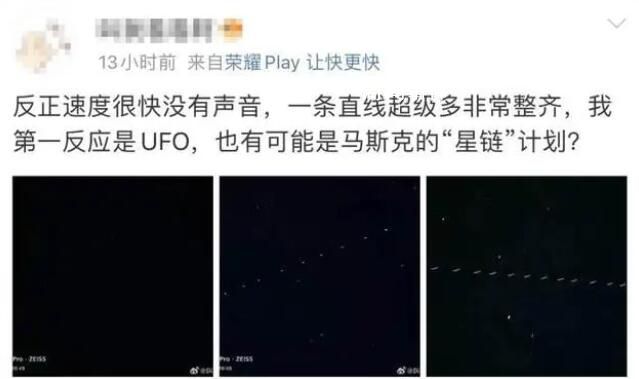

多地現不明飛行物呈兩束光 專家回應

導讀:近期,多地現不明飛行物體呈兩束光。對此,中國科學院紫金山天文臺科普主管王科超表示,是航天器噴射的尾氣,在高空被太陽光反射后形成的尾...

近期,多地現不明飛行物體呈兩束光。對此,中國科學院紫金山天文臺科普主管王科超表示,是航天器噴射的尾氣,在高空被太陽光反射后形成的尾跡云,不是天文現象,應該是人類航天活動留下來的。

相關新聞

濟南七星臺“不明飛行物”事件始末:六天拍到三次 UFO說法難立足

連日來,濟南七星天文臺六天內三次拍到“不明飛行物”的痕跡,引發網友廣泛關注。

監控畫面顯示,9月1日凌晨2點左右,一道黑色軌跡從下向上飛行,快速上升后又再以直線劃向畫面右側山體處消失。9月5日凌晨5點,在相同位置該攝像機又發現四個黑色環狀物體,在空中呈現弧形狀態,隨后軌跡消失。9月6日晚上8點,一條帶著線狀的發光物體呈曲線狀向畫面右下方滑落,最終消失在樹林旁。

據媒體報道,山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華指出,三次不明飛行物存在較大差異。第一次是黑色且下降速度快的物體,第二次是兩個黑色環狀物體,第三次則是發光體。在明確物體的正體之前,這三次不明飛行物均可認定為UF0(Unidentified Flying Object)。

然而,此說法引發了眾多天文愛好者的質疑,9月12日晚,天體物理學博士劉博洋在接受奇聞事件記者采訪時表示,半個世紀以來,UFO概念學說在實際使用中與神秘學、都市傳說甚至與邪教產生了千絲萬縷的聯系,在實踐中“UFO”已經成為了偽科學、反科學的詞匯。“目前,在已有實驗初步證實‘不明飛行物’實為某款監控攝像頭拍攝到的鳥類、昆蟲或者蝙蝠‘時域降噪’所產生的拖影,但仍有人通過媒體認定其為UFO是對公眾的重大誤導”。劉博洋說。

9月13日,牛桂華向奇聞事件表示,他從未說過有關“不明飛行物”或者“UFO”的言論,網上有關他認定UFO的相關言論不實。

另外,記者從知情人士處獲悉,因多次“無視”眾多天文愛好者的客觀分析及評論,濟南天文學會秘書長牛桂華已經被踢出國內某知名天文愛好者群聊。

六天拍到三次“不明飛行物”

9月7日晚,濟南七星天文臺發布的一則視頻顯示,9月6日的監測畫面中,出現“發光下墜”的“不明飛行物”。9月1日和5日,七星天文臺也兩次拍下了“不明飛行物”的痕跡并在短視頻平臺發布,引起大量網友關注。

此前,山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華在接受奇聞事件記者采訪時表示,這是七星臺天文臺第一次記錄到此類現象,視頻中物體墜落時除了夜間蟲鳴之外,并無其他聲音被監控相機錄入。

牛桂華認為,因有疑似動力的存在,此發光體可以排除是流星的可能。目前也可以排除是蟲子一類的東西,常見可以發光的蟲類便是螢火蟲,由于螢火蟲的亮光無法持續,且從畫面來看,該發光體遠離樹木且飛行速度快,因此可以排除不明飛行物是常見的蟲類。

“事發后,我們深入到山林里面去了,沒有看出什么特殊的情況,也沒有搜尋到墜落物體。”牛桂華還表示,曾經有檢測設備記錄到小型墜落物打到天文臺的玻璃上,相關科研人員立即下樓尋找都沒能找到。

9月6日,四川省天文科普學會副會長曾陽表示,這兩段監控錄像為后期制作的可能性不大,這些黑影基本可以確定是某種飛行生物的軌跡,但是可以明確排除是流星、飛機等大氣現象或人工現象,也并非網友認為的水滴。目前在完全確定其真身前可以視為“不明飛行物”(UFO)。

探訪拍攝“不明飛行物”的天文臺

9月12日上午,記者驅車來到濟南七星天文臺,該天文臺位于濟南南部山區七星臺賓館西南角,穿過一段被藤蔓覆蓋的拱形走廊,遠遠就能看到樓頂上那座獨特的白色球狀體建筑。

記者到達后,發現這里大門緊閉,并沒有人值班。值得注意的是,距離濟南七星天文臺直線距離不足500米處,還有一處天文臺,名為“七星光學天文臺”,負責人畢玉學告訴記者,該天文臺沒有安裝流星檢測攝像頭,“不明飛行物”出現的那幾天,他們也沒有看到、拍攝到相關物體墜落或者聽到異常聲音。

畢玉學告訴記者,濟南發現不明飛行物在網上引發關注后,有很多媒體記者打電話來咨詢,“我真的不知道是什么東西。”畢玉學苦笑著表示,看到報道后他還特意下山去視頻拍攝地附近尋找,但一無所獲。

在經營這處天文臺的同時,畢玉學還經營著濟南七星臺星光摩旅營地,“受不明飛行物熱度的影響,從上周開始,來露營、觀星的游客人數暴增,上周六來露營的游客人數達1500人,比前一周多了3倍。我們這幾天也準備安裝一臺攝像機,看看能不能拍到不明飛行物。”畢玉學說。

UFO一說遭質疑,天體物理學博士實驗檢測

七星天文臺在短短六天內三次拍攝到所謂“不明飛行物”,引起了國內大量天文愛好者的關注。

9月12日,奇聞事件記者采訪了天體物理博士劉博洋,他表示,一般見到這類情況,首先會往飛機、火流星之類的飛行器和自然現象上去猜。但火流星不會拐彎的,所以先排除視頻中的不明飛行物是火流星。視頻中也沒看到頭部亮核,因此也排除是火箭、導彈、墜毀的飛機。

劉博洋向七星天文臺工作人員咨詢了其拍攝所用攝像頭型號、鏡頭焦段、曝光時間等相關問題,得到回復攝像頭型號為“海康3T47”。

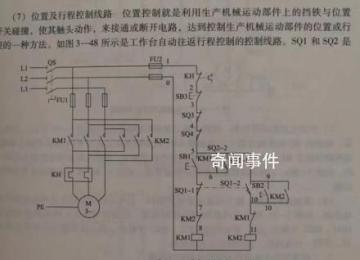

劉博洋介紹,天文愛好者的流星監測圈內很多人用這款或類似攝像頭,價位大概在200-300元,但這款攝像頭通常來說夜間成像噪聲比較大,因此,攝像頭廠商在夜視模式下,用了一個多幀疊加算法來降低噪聲。

“為了保證一定的時間分辨率,避免東西全都糊成一片,可以猜想,這個降噪算法,是讓離當前較近的幀具有較高的權重,離當前較遠的幀具有比較低的權重,這樣的加權疊加,就會導致物體經過時留下一道逐漸消失的殘影。”劉博洋說。

為了驗證這個結論,劉博洋從網上找到一段鳥類飛行的視頻,經過一段代碼處理后,模擬圖像加權疊加算法后的處理,畫面中飛行的鳥類變成了一條條黑色拖影在空中劃過,和七星天文臺發布的視頻顯示效果相似。

該論證也得到了其他天文愛好者的支持,社交賬號名為“Bright0574”的博主稱,其用同系列的“海康3T47”攝像頭進行了測試,發現“時域降噪”(多幀疊加)開到最大之后,能獲得比原視頻更加夸張的拖影效果。13日上午,該賬號博主寧波天文愛好者協會張亮向奇聞事件記者提供的一段實驗視頻顯示,該款攝像頭在開啟“時域降噪”功能后,夜間拍攝到鳥群畫面,呈現出不明物體“發光下墜”畫面效果,該效果與9月6日濟南七星臺拍攝的畫面相似。

張亮介紹,“海康威視3T47”系列攝像頭在流星監控領域應用廣泛,因為夜景效果好,而夜景效果好的一大原因是該款攝像頭應用了幀疊加技術(海康叫做“時域降噪”),簡單來說就是把前面幾幀的畫面疊加起來,可以大幅減少噪點,提高畫質,但是副作用是會產生拖影。

“默認設置下拖影不會那么大,我嘗試把時域降噪開到最大,就獲得了很明顯的拖影,我這個視頻直到結束,鳥群的拖影都還在,有點類似于原來那個視頻的效果。”張亮說。

該論證與劉博洋博士的實驗結論不謀而合。

目前,該款攝像頭“時域降噪”導致的拖影的實驗論證得到不少圈內人的認可。

無視攝像頭“拖影”實驗論證,牛秘書長被天文愛好者踢出群聊

劉博洋透露,此前,他曾向七星天文臺發出過測試請求,希望其能做個類似實驗,來確定猜想是否正確,但截至目前,并沒有得到任何回應。

知情人士透露,在已有實驗初步證實“不明飛行物”實為某款監控攝像頭“時域降噪”所產生的拖影的情況下,七星天文臺方面仍對外宣稱“不知道是什么”,這讓圈內的天文愛好者認為其缺乏“科學性、嚴謹性”,因此,濟南天文協會秘書長牛桂華被國內某知名天文愛好者群踢出了群聊。

9月13日,牛桂華在接受采訪時向奇聞事件記者解釋,他在9月4號提出“有可能是這個攝像機造成”,“提出‘UFO’這三個字的并不是我,我提都沒提過,我連不明飛行物這幾個字都沒說過。我對這件事情沒有做過任何定性的表態。”

同時,牛桂華表示,他對自己被踢出群聊一事表示遺憾。

上一篇:周口河中現巨型“長蟲”?當地回應

下一篇:最后一頁

-

多地現不明飛行物呈兩束光 專家回應2023-09-19 13:24:30近期,多地現不明飛行物體呈兩束光。對此,中國科學院紫金山天文臺科普主管王科超表示,是航天器噴射的尾氣,在高空被太陽光反射后形成的尾

多地現不明飛行物呈兩束光 專家回應2023-09-19 13:24:30近期,多地現不明飛行物體呈兩束光。對此,中國科學院紫金山天文臺科普主管王科超表示,是航天器噴射的尾氣,在高空被太陽光反射后形成的尾 -

周口河中現巨型“長蟲”?當地回應2023-09-19 13:23:22河南周口一村莊小河驚現10多米蟒蛇?一處夜間拍攝的水面上,疑似蟒蛇的生物在水中游動,并配有我的乖乖哎,南地咋有這哎的周口方言……連日

周口河中現巨型“長蟲”?當地回應2023-09-19 13:23:22河南周口一村莊小河驚現10多米蟒蛇?一處夜間拍攝的水面上,疑似蟒蛇的生物在水中游動,并配有我的乖乖哎,南地咋有這哎的周口方言……連日 -

野蘑菇中毒多久有反應 具體發作時間與蘑菇毒性程度有關2023-09-14 14:00:53蘑菇中毒一般可在0 5-12小時之內發作,具體發作時間與蘑菇毒性程度有關,除此之外,還受食用量、患者自身情況等因素影響。建議廣大人群避免

野蘑菇中毒多久有反應 具體發作時間與蘑菇毒性程度有關2023-09-14 14:00:53蘑菇中毒一般可在0 5-12小時之內發作,具體發作時間與蘑菇毒性程度有關,除此之外,還受食用量、患者自身情況等因素影響。建議廣大人群避免 -

日本計劃明年3月底前排放4輪核污水2023-09-14 13:59:32據日本讀賣新聞報道,在對首輪核污染水的排放結果進行確認后,最快將于10月上旬啟動第二輪排放。根據東京電力公司此前公布的計劃,到明年3

日本計劃明年3月底前排放4輪核污水2023-09-14 13:59:32據日本讀賣新聞報道,在對首輪核污染水的排放結果進行確認后,最快將于10月上旬啟動第二輪排放。根據東京電力公司此前公布的計劃,到明年3 -

美國科學家在海底發現神秘金蛋 疑為未知生物所產2023-09-14 13:57:41據英國《都市報》報道,近日,科學家們在海底發現了一個金色球形物,但無法辨認出這是什么東西。8月30日,研究人員通過遙控潛水器(ROV)在阿

美國科學家在海底發現神秘金蛋 疑為未知生物所產2023-09-14 13:57:41據英國《都市報》報道,近日,科學家們在海底發現了一個金色球形物,但無法辨認出這是什么東西。8月30日,研究人員通過遙控潛水器(ROV)在阿 -

澤連斯基稱已“準備好長期戰爭”2023-09-14 13:54:01英國《經濟學人》周刊網站9月10日刊登了對烏克蘭總統澤連斯基的專訪。報道稱,澤連斯基在為迎接長期戰爭做準備。他說:對于長期戰爭,我必

澤連斯基稱已“準備好長期戰爭”2023-09-14 13:54:01英國《經濟學人》周刊網站9月10日刊登了對烏克蘭總統澤連斯基的專訪。報道稱,澤連斯基在為迎接長期戰爭做準備。他說:對于長期戰爭,我必 -

航拍摩洛哥震中 老房塌成廢墟一片2023-09-14 13:38:47摩洛哥內政部9月10日發布的最新數據顯示,摩洛哥9月8日發生的6 9級強震已造成2122人遇難,2421人受傷。世界衛生組織表示,此次強震影響超30

航拍摩洛哥震中 老房塌成廢墟一片2023-09-14 13:38:47摩洛哥內政部9月10日發布的最新數據顯示,摩洛哥9月8日發生的6 9級強震已造成2122人遇難,2421人受傷。世界衛生組織表示,此次強震影響超30 -

日本79歲男子性侵100歲老太致死 警方正調查作案動機2023-09-14 13:35:349月9日,據日本媒體報道,9月7日晚上,日本北海道一家老年療養院內,79歲的男子佐藤元二偷偷闖入一名100歲老太的房間內,并性侵了該老太。

日本79歲男子性侵100歲老太致死 警方正調查作案動機2023-09-14 13:35:349月9日,據日本媒體報道,9月7日晚上,日本北海道一家老年療養院內,79歲的男子佐藤元二偷偷闖入一名100歲老太的房間內,并性侵了該老太。 -

摩洛哥強震破壞力相當于25枚核彈 救援進入挑戰時期2023-09-14 13:33:20西非國家摩洛哥8日晚發生強烈地震,10日來自該國內政部的統計數據顯示,地震已造成2012人遇難、2059人受傷。有科學家稱,此次地震是100年來

摩洛哥強震破壞力相當于25枚核彈 救援進入挑戰時期2023-09-14 13:33:20西非國家摩洛哥8日晚發生強烈地震,10日來自該國內政部的統計數據顯示,地震已造成2012人遇難、2059人受傷。有科學家稱,此次地震是100年來 -

朝鮮閱兵為啥用拖拉機拉大炮 此次閱兵有何看點2023-09-14 13:30:34朝中社9月9日報道,朝鮮建國75周年閱兵式9月8日晚間在平壤舉行,金正恩攜女兒出席。 這是朝鮮今年以來第三次閱兵, 這次閱兵朝鮮收起了坦

朝鮮閱兵為啥用拖拉機拉大炮 此次閱兵有何看點2023-09-14 13:30:34朝中社9月9日報道,朝鮮建國75周年閱兵式9月8日晚間在平壤舉行,金正恩攜女兒出席。 這是朝鮮今年以來第三次閱兵, 這次閱兵朝鮮收起了坦