國外的鬼節是什么節日 西方的鬼節是什么

導讀:所謂鬼節,是以鬼為中心的節日。我國民間傳統有清明、中元、寒食等鬼節,人們在這些節日里祭祀祖先亡魂,各大寺院道觀等舉辦安撫孤魂野鬼,

所謂鬼節,是以鬼為中心的節日。我國民間傳統有清明、中元、寒食等鬼節,人們在這些節日里祭祀祖先亡魂,各大寺院道觀等舉辦安撫孤魂野鬼,是一個神秘、禁忌頗多的節日。而在西方每年也有一個鬼節,氣氛卻大不一樣,成為人們狂歡慶祝的節日。那么,國外的鬼節是什么節日?西方的鬼節是什么呢?想知道就來瞧瞧奇聞事件小編的介紹吧。

國外的鬼節是什么節日

歐美國家鬼節即萬圣節前夜,別稱“萬圣夜”。“鬼節”是萬圣節的前夕。他源遠流長,可以追溯到公元前歐洲西部土著民族凱爾特人帶有濃厚迷信色彩的風俗習慣。

早在羅馬帝國西征以前,凱爾特人便生息繁衍在英倫三島和法國等地。他們相信在每年10月31日這一天,死人的靈魂就要從墳墓里鉆出來。

因此在這天晚上要制作美味佳肴,等待死去的親人的鬼魂前來看望享用,同時又在曠野的商丘上燃起篝火,用明亮溫暖的火焰招來善鬼,驅走惡魔。

他們自己也身披獸皮,面帶面具,打扮成鬼怪模樣,圍著篝火歌舞,盡情歡樂,直到深夜。這便是“鬼節”的原始形式。

公元835年,羅馬天主教考慮到許多圣徒還沒有自己的節日,便將每年11月1日定為萬圣節,以紀念基督教的先驅者。“鬼節”比萬圣節早一天。

主要的活動又在晚上,于是“鬼節”就逐步演變成了萬圣節前夕,兩者也就合二為一了。隨著歷史的發展,這個節日流傳到世界其他地區。

今天美國的“鬼節”,和一兩千年前凱爾特人的鬼節比較起來又有了很大的不同。它已成為男女老少,特別是兒童和青年們淘氣和盡情狂歡之夜。

這一天,兒童們最開心,他們可以在家“合法”的撒嬌耍賴,淘氣搗蛋,索取心愛的玩具和好吃的糖果。他們除了可以在家耍賴外,還“有權”到別家去胡鬧。

晚飯后,他們成群結隊隨便到各家串門,主人們對這些不速之客非但不能拒之門外,還要笑臉相迎,熱情接待,把早已準備好的點心糖果之類拿出來,慷慨的招待他們。

他們可以一邊吃,一邊拿,挑喜歡的往隨身攜帶的袋子里塞。主人如果怠慢了他們或招待不周,他們便有權惡作劇,鬧個天翻地覆,主人也奈何他們不得。

西方的鬼節是什么

在西方國家,每年的10月31日,有個“Halloween”,辭典解釋為“The eve of All Saints'Day”,中文譯作:“萬圣節之夜”。萬圣節是西方國家的傳統節日。這一夜是一年中最“鬧鬼”的一夜,所以也叫“鬼節”。

兩千多年前,歐洲的教會把11月1日定為“天下圣徒之日”(ALL HALLOWS DAY)。“HALLOW”即圣徒之意。傳說自公元前五百年,居住在愛爾蘭、蘇格蘭等地的凱爾特人(CELTS)把這節日往前移了一天,即10月31日。

“Halloween”一詞的產生

很多民族都在萬圣節前夜有慶典聚會,這又被叫做“All Hallow E'en”、“The Eve of All Hallows”、“Hallow e'en”,或者“The eve of All Saintas'Day”。最終約定俗成演變成了“Halloween”,中文意譯成了萬圣節之夜。

世界著名的南瓜市場

在這一天,信徒們跋涉于僻壤鄉間,挨村挨戶乞討用面粉及葡萄干制成的“靈魂之餅”。據說捐贈糕餅的人家都相信教會僧人的祈禱,期待由此得到上帝的佑護,讓死去的親人早日進入天堂。這種挨家乞討的傳統傳至當今竟演變成了孩子們提著南瓜燈籠挨家討糖吃的游戲。見面時,打扮成鬼精靈模樣的孩子們千篇一律地都要發出“不請吃就搗亂”的威脅,而主人自然不敢怠慢,連聲說“請吃!請吃!”同時把糖果放進孩子們隨身攜帶的大口袋里。

另外還有南瓜雕空當燈籠的故事。這又是源于古代愛爾蘭。故事是說一個名叫JACK的人,是個醉漢且愛惡作劇。一天JACK把惡魔騙上了樹,隨即在樹樁上刻了個十字,恐嚇惡魔令他不敢下來,然后JACK就與惡魔約法三章,讓惡魔答應施法讓JACK永遠不會犯罪為條件讓他下樹。JACK死后,其靈魂卻既不能上天又不能下地獄,于是他的亡靈只好靠一根小蠟燭照著指引他在天地之間倘佯。在古老的愛爾蘭傳說里,這根小蠟燭是在一根挖空的蘿卜里放著,稱作“JACKLANTERNS”,而古老的蘿卜燈演變到今天,則是南瓜做的Jack-O-Lantern了。據說愛爾蘭人到了美國不久,即發現南瓜不論從來源和雕刻來說都比蘿卜勝一籌,于是南瓜就成了萬圣節的寵物。

-

日本男足4-1戰勝德國 日本隊為什么又贏了德國2023-09-13 13:32:57當國足苦戰1-1逼平馬來西亞時,日本隊已經在熱身賽中把德國隊打得找不著北了。繼去年世界杯2-1擊敗德國隊后,10日凌晨,日本隊又以4-1在客

日本男足4-1戰勝德國 日本隊為什么又贏了德國2023-09-13 13:32:57當國足苦戰1-1逼平馬來西亞時,日本隊已經在熱身賽中把德國隊打得找不著北了。繼去年世界杯2-1擊敗德國隊后,10日凌晨,日本隊又以4-1在客 -

謝謝您老師 教誨如春風師恩似海深2023-09-13 13:30:24教誨如春風師恩似海深今天我們迎來第39個教師節每個人的青春記憶里都有忘不掉的老師課堂上他們有時擺著一副嚴厲的面孔常常說講完這題才能下

謝謝您老師 教誨如春風師恩似海深2023-09-13 13:30:24教誨如春風師恩似海深今天我們迎來第39個教師節每個人的青春記憶里都有忘不掉的老師課堂上他們有時擺著一副嚴厲的面孔常常說講完這題才能下 -

足球報:國足平庸到讓人失望2023-09-13 13:29:079月9日,在成都鳳凰山體育公園專業足球場進行的一場國際A級賽中,中國國家隊1比1戰平馬來西亞國家隊。在這場意在糾錯并提升自己的比賽中,

足球報:國足平庸到讓人失望2023-09-13 13:29:079月9日,在成都鳳凰山體育公園專業足球場進行的一場國際A級賽中,中國國家隊1比1戰平馬來西亞國家隊。在這場意在糾錯并提升自己的比賽中, -

亞運會前看浙江 杭州亞運會火炬手談薪火相傳2023-09-13 13:26:42希望火炬傳遞我的熱情!11日,杭州亞運會火炬傳遞活動在紹興舉行,年近80歲的董四教作為第71棒火炬手,一路小跑完成了火炬傳遞。為迎接杭州

亞運會前看浙江 杭州亞運會火炬手談薪火相傳2023-09-13 13:26:42希望火炬傳遞我的熱情!11日,杭州亞運會火炬傳遞活動在紹興舉行,年近80歲的董四教作為第71棒火炬手,一路小跑完成了火炬傳遞。為迎接杭州 -

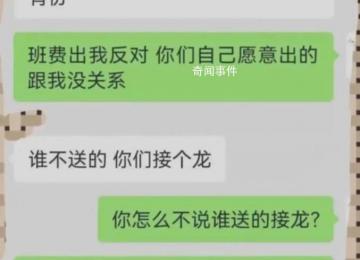

學生教師節給老師送祝福越跑越偏2023-09-13 13:24:52今天(9月10日)是教師節,然而一些歪風卻又上新聞。家委會籌備5000元為老師送禮被責令調查9月8日,有網友在網絡平臺反映,山西太原知名民辦

學生教師節給老師送祝福越跑越偏2023-09-13 13:24:52今天(9月10日)是教師節,然而一些歪風卻又上新聞。家委會籌備5000元為老師送禮被責令調查9月8日,有網友在網絡平臺反映,山西太原知名民辦 -

國足0-1輸給敘利亞 18次射門未進球2023-09-13 13:23:409月12日晚,在成都鳳凰山足球場舉行的國際足球友誼賽中,國足以0比1輸給敘利亞隊,全場比賽全隊18腳射門,但無法進球。據中國足球報,開場

國足0-1輸給敘利亞 18次射門未進球2023-09-13 13:23:409月12日晚,在成都鳳凰山足球場舉行的國際足球友誼賽中,國足以0比1輸給敘利亞隊,全場比賽全隊18腳射門,但無法進球。據中國足球報,開場 -

杭州亞運會倒計時10天 開幕式倒計時短片發布2023-09-13 13:21:21今天距離杭州第19屆亞運會開幕,還有整整10天的時間,一起通過導演團隊制作的開幕式倒計時10天短視頻,期待《潮起亞細亞》的風采!

杭州亞運會倒計時10天 開幕式倒計時短片發布2023-09-13 13:21:21今天距離杭州第19屆亞運會開幕,還有整整10天的時間,一起通過導演團隊制作的開幕式倒計時10天短視頻,期待《潮起亞細亞》的風采! -

中國球迷為敘利亞男足歡呼 主帥說運氣不好2023-09-13 13:19:16一聲聲中國隊,雄起,還是沒換來一場勝利,甚至也沒能收獲一場平局。在12日晚于成都進行的國際熱身賽中,國足0:1不敵老對手敘利亞隊。雖然

中國球迷為敘利亞男足歡呼 主帥說運氣不好2023-09-13 13:19:16一聲聲中國隊,雄起,還是沒換來一場勝利,甚至也沒能收獲一場平局。在12日晚于成都進行的國際熱身賽中,國足0:1不敵老對手敘利亞隊。雖然 -

-

亞運圣火照耀璀璨人文 杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興站活動展開2023-09-13 13:15:24魯迅故里、陽明故里、蔡元培廣場、書圣故里、徐渭藝術館、秋瑾紀念碑……11日,在一片群星璀璨的人文勝地上,杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興

亞運圣火照耀璀璨人文 杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興站活動展開2023-09-13 13:15:24魯迅故里、陽明故里、蔡元培廣場、書圣故里、徐渭藝術館、秋瑾紀念碑……11日,在一片群星璀璨的人文勝地上,杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興