文殊菩薩生日哪一天 文殊菩薩道場在哪里

導讀:2023年5月22日是什么菩薩的生日?2023年5月22日是文殊菩薩,5月22日恭迎文殊菩薩圣誕,祈愿大智慧加持!文殊菩薩是大智慧的象征,能提高悟性

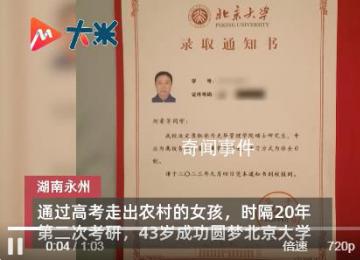

2023年5月22日是什么菩薩的生日?2023年5月22日是文殊菩薩,5月22日恭迎文殊菩薩圣誕,祈愿大智慧加持!文殊菩薩是大智慧的象征,能提高悟性,時逢畢考季,中考、高考,可為孩子祈福學習進步,金榜題名,成功上岸。接下來和奇聞事件小編一起去了解下吧。

2023年5月22日是什么菩薩的生日

2023年5月22日是文殊菩薩。2023年5月22日,是佛教中的重要節日——文殊菩薩日。文殊菩薩是佛教四大菩薩之一,也是智慧菩薩的代表,被譽為“智慧之母”。

據傳說,文殊菩薩是釋迦牟尼佛的弟子之一,擁有無比的智慧和慈悲心。在佛教中,文殊菩薩被視為智慧的化身,他的智慧可以幫助人們擺脫煩惱,領悟佛法的真諦。

在文殊菩薩日,佛教徒們會到寺廟里燒香祈福,念經禮佛,表達對文殊菩薩的敬仰和感恩之情。同時,也會在這一天向文殊菩薩祈求智慧和慈悲,希望得到他的庇佑和指引。

對于非佛教徒來說,文殊菩薩日也是一個值得重視的日子。在這一天,我們可以反思自己的智慧和慈悲心,增強自己的修行意識,追求內心的平靜和安寧。

總之,2023年5月22日文殊菩薩日的到來,不僅是佛教徒們的重要節日,更是一個值得我們每個人關注和紀念的日子。在這個日子里,讓我們一起向文殊菩薩祈求智慧和慈悲,感恩生命,珍愛每一天。

文殊菩薩的形象

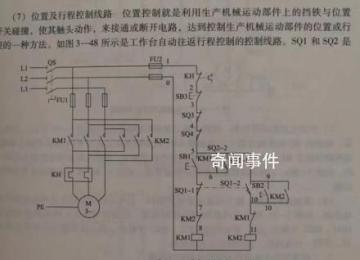

文殊為相應眾生的不同因緣,還會有不同形象的“示現”。 五字五髻文殊最為常見,現在很多寺廟中文殊菩薩,大多是頂結五髻,以代表大日五智,手中持劍,表示以智慧為利劍,駕獅子以表示智慧之威猛。

文殊菩薩的來歷

文殊菩薩是舍衛國多羅聚落梵德婆羅門之子。后來詣仙人處,求出家法,卻無酬對者,乃皈依佛,出家學道,住首楞嚴三昧,行稀有難事,佛涅盤后四百五千歲時至雪山,為五百仙宣暢演說十二部經,后還本生地,在尼拘樓陀樹下入涅盤。

五臺山之文殊菩薩的道場

山西五臺山,是一座佛教名山,是文殊師利菩薩的道場,與浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九華山并稱中國佛教四大名山,同時與印度鹿野苑、拘尸那伽、菩提伽耶和尼泊爾藍毗尼花園并稱世界五大佛教圣地,同時也是中國唯一一個青廟黃廟交相輝映的佛教道場。

文殊菩薩又稱文殊師利、曼殊室利、法王子。文殊是釋迦摩尼佛的上首大菩薩,是般若的化身,主司智慧,法相為仗劍騎獅之像,代表著其法門的銳利,以右手執金剛寶劍,斷一切眾生的煩惱,以無畏的獅子吼震醒沉迷的眾生,這是文殊菩薩的基本形象。文殊菩薩與普賢菩薩同為釋迦牟尼佛的法身毗盧遮那佛的左右脅侍,世稱華嚴三圣。

那五臺山究竟是什么時候成了文殊菩薩的道場呢?五臺山,也叫清涼山,紫府山,靈鷲峰。最初這里曾是道家的地盤,《道經》里稱五臺山為紫府山,曾在這里建有紫府廟,佛教傳入五臺山,普遍的說法是始于東漢,史籍記載,永平十年,兩位印度高僧攝摩騰和竺法蘭跟隨漢明帝派往西域求法的使者來到中原,在洛陽建白馬寺后,于次年來到了清涼山,也就是五臺山。

攝摩騰、竺法蘭來到五臺山后,發現山里有阿育王的舍利塔,再加上五臺山營房村有座山很像釋迦牟尼在印度講經說法的靈鷲山,而且《文殊師利法寶藏陀羅尼經》曾說文殊菩薩在五頂山,也就是五臺山居住過,并為眾生講經說法,便決定在此建造寺院,命名靈鷲寺,信佛的漢明帝劉莊又在前面加上了大孚兩字,即弘信的意思,而這個大孚靈鷲寺就是現今顯通寺的前身。

而到了南北朝時期,五臺山的佛教發展出現了第一個高潮,北魏孝文帝對靈鷲寺進行規模較大的擴建,并在周圍興建了善經院、真容院等十二個寺院;到了北齊時,五臺山的寺廟猛增到二百余座;再到了隋朝,隋文帝又下詔在五臺山的五個臺頂各建一座寺廟:東臺望海寺、南臺普濟寺、西臺法雷寺、北臺靈應寺、中臺演教寺。

因為五臺山是文殊師利菩薩演教的地方,所以這五個臺頂上的寺廟均供奉了文殊菩薩,但這五個文殊的法號不同:東臺望海寺供的是聰明文殊、南臺普濟寺供的是智慧文殊、西臺法雷寺供的是獅子文殊、北臺靈應寺供的是無垢文殊、中臺演教寺供的是孺童文殊;從天南地北來此朝拜的善男信女們,就必須要到五個臺頂的寺廟里禮拜,據說這叫做朝臺。

盛唐時期,五臺山佛教的發展出現了第二個高潮,這個期間據《古清涼傳》,全山寺院多達三百所,有僧侶三千余人,尤其是在唐高宗和武則天“二圣”的授意下,五臺山正式確定為文殊菩薩的道場,五臺山亦得名“清涼山”,此時的五臺山,不僅是我國著名的佛教名山之一,而且是名副其實的佛教圣地了,被譽為我國佛教四大名山之首。

說五臺山是文殊菩薩的道場,最初來源于東晉佛馱跋陀羅譯《華嚴經》卷二十九《菩薩住處品》說:“東北方有菩薩住處,名清涼山,過去諸菩薩常于中住。彼現有菩薩,名文殊師利,有一萬菩薩眷屬,常為說法。”古印度的東北方其實就是指古中國的北方地區,而清涼山后被證實為五臺山,經中所說的文殊師利菩薩帶領一萬菩薩眷屬住持清涼山為大眾說法也驗證了此說法。

而文殊菩薩和五臺山也有個美麗的故事,相傳那時的五臺山叫五峰山,氣候惡劣至極,春天漫天飛沙,夏日干旱酷熱,冬天滴水成冰,老百姓度日如年,一天,文殊菩薩來傳教,目睹這情況就決定改變它,文殊菩薩便變化成一個化緣的和尚,去東海找龍王借“歇龍石”,聽說那塊“歇龍石”可以把干燥的氣候變得濕潤。

文殊菩薩來到東海,見龍宮外面果然有一塊涼氣撲面的巨石,文殊菩薩見到龍王,說明了他的來意,龍王不舍得給:“這塊歇龍石不能借,因為它是龍子們每天工作回來,在上面歇息養神的地方。”文殊菩薩則反復說明自己是五峰山的和尚,是為了造福當地人類特地來尋求幫助的,老龍磨不過菩薩,就推說石頭太重,菩薩是拿不走的。

誰知文殊菩薩謝過了龍王,走到神石前默念咒語,神石變成了小小的彈丸被文殊菩薩塞進袖筒,然后飄然而去,老龍王只能在一邊十分懊惱;當文殊菩薩回到五峰山時,正是烈日當空,因為久旱不雨,大地干裂,人們遭受著深深的苦難,菩薩把神石安放在五峰山中間的一條山谷中,奇跡發生了:五峰山立刻變成一個清涼無比的天然牧場。

而這條山谷則被人們命名為清涼谷,人們為了感謝文殊菩薩,就在這里建了第一座寺院,叫清涼寺,再之后寺廟林立,這里更成為了文殊菩薩的道場,從此,五臺山受到了各地僧俗信眾的朝拜,歷代帝王的推崇和王公武將文臣的護持,成為漢、蒙、滿、藏等各民族尊奉、海內外知名的佛教圣地。

-

日本男足4-1戰勝德國 日本隊為什么又贏了德國2023-09-13 13:32:57當國足苦戰1-1逼平馬來西亞時,日本隊已經在熱身賽中把德國隊打得找不著北了。繼去年世界杯2-1擊敗德國隊后,10日凌晨,日本隊又以4-1在客

日本男足4-1戰勝德國 日本隊為什么又贏了德國2023-09-13 13:32:57當國足苦戰1-1逼平馬來西亞時,日本隊已經在熱身賽中把德國隊打得找不著北了。繼去年世界杯2-1擊敗德國隊后,10日凌晨,日本隊又以4-1在客 -

謝謝您老師 教誨如春風師恩似海深2023-09-13 13:30:24教誨如春風師恩似海深今天我們迎來第39個教師節每個人的青春記憶里都有忘不掉的老師課堂上他們有時擺著一副嚴厲的面孔常常說講完這題才能下

謝謝您老師 教誨如春風師恩似海深2023-09-13 13:30:24教誨如春風師恩似海深今天我們迎來第39個教師節每個人的青春記憶里都有忘不掉的老師課堂上他們有時擺著一副嚴厲的面孔常常說講完這題才能下 -

足球報:國足平庸到讓人失望2023-09-13 13:29:079月9日,在成都鳳凰山體育公園專業足球場進行的一場國際A級賽中,中國國家隊1比1戰平馬來西亞國家隊。在這場意在糾錯并提升自己的比賽中,

足球報:國足平庸到讓人失望2023-09-13 13:29:079月9日,在成都鳳凰山體育公園專業足球場進行的一場國際A級賽中,中國國家隊1比1戰平馬來西亞國家隊。在這場意在糾錯并提升自己的比賽中, -

亞運會前看浙江 杭州亞運會火炬手談薪火相傳2023-09-13 13:26:42希望火炬傳遞我的熱情!11日,杭州亞運會火炬傳遞活動在紹興舉行,年近80歲的董四教作為第71棒火炬手,一路小跑完成了火炬傳遞。為迎接杭州

亞運會前看浙江 杭州亞運會火炬手談薪火相傳2023-09-13 13:26:42希望火炬傳遞我的熱情!11日,杭州亞運會火炬傳遞活動在紹興舉行,年近80歲的董四教作為第71棒火炬手,一路小跑完成了火炬傳遞。為迎接杭州 -

學生教師節給老師送祝福越跑越偏2023-09-13 13:24:52今天(9月10日)是教師節,然而一些歪風卻又上新聞。家委會籌備5000元為老師送禮被責令調查9月8日,有網友在網絡平臺反映,山西太原知名民辦

學生教師節給老師送祝福越跑越偏2023-09-13 13:24:52今天(9月10日)是教師節,然而一些歪風卻又上新聞。家委會籌備5000元為老師送禮被責令調查9月8日,有網友在網絡平臺反映,山西太原知名民辦 -

國足0-1輸給敘利亞 18次射門未進球2023-09-13 13:23:409月12日晚,在成都鳳凰山足球場舉行的國際足球友誼賽中,國足以0比1輸給敘利亞隊,全場比賽全隊18腳射門,但無法進球。據中國足球報,開場

國足0-1輸給敘利亞 18次射門未進球2023-09-13 13:23:409月12日晚,在成都鳳凰山足球場舉行的國際足球友誼賽中,國足以0比1輸給敘利亞隊,全場比賽全隊18腳射門,但無法進球。據中國足球報,開場 -

杭州亞運會倒計時10天 開幕式倒計時短片發布2023-09-13 13:21:21今天距離杭州第19屆亞運會開幕,還有整整10天的時間,一起通過導演團隊制作的開幕式倒計時10天短視頻,期待《潮起亞細亞》的風采!

杭州亞運會倒計時10天 開幕式倒計時短片發布2023-09-13 13:21:21今天距離杭州第19屆亞運會開幕,還有整整10天的時間,一起通過導演團隊制作的開幕式倒計時10天短視頻,期待《潮起亞細亞》的風采! -

中國球迷為敘利亞男足歡呼 主帥說運氣不好2023-09-13 13:19:16一聲聲中國隊,雄起,還是沒換來一場勝利,甚至也沒能收獲一場平局。在12日晚于成都進行的國際熱身賽中,國足0:1不敵老對手敘利亞隊。雖然

中國球迷為敘利亞男足歡呼 主帥說運氣不好2023-09-13 13:19:16一聲聲中國隊,雄起,還是沒換來一場勝利,甚至也沒能收獲一場平局。在12日晚于成都進行的國際熱身賽中,國足0:1不敵老對手敘利亞隊。雖然 -

-

亞運圣火照耀璀璨人文 杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興站活動展開2023-09-13 13:15:24魯迅故里、陽明故里、蔡元培廣場、書圣故里、徐渭藝術館、秋瑾紀念碑……11日,在一片群星璀璨的人文勝地上,杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興

亞運圣火照耀璀璨人文 杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興站活動展開2023-09-13 13:15:24魯迅故里、陽明故里、蔡元培廣場、書圣故里、徐渭藝術館、秋瑾紀念碑……11日,在一片群星璀璨的人文勝地上,杭州第19屆亞運會火炬傳遞紹興